在桥与潮之间

——也说茅以升先生的科学精神

作者:杨济远

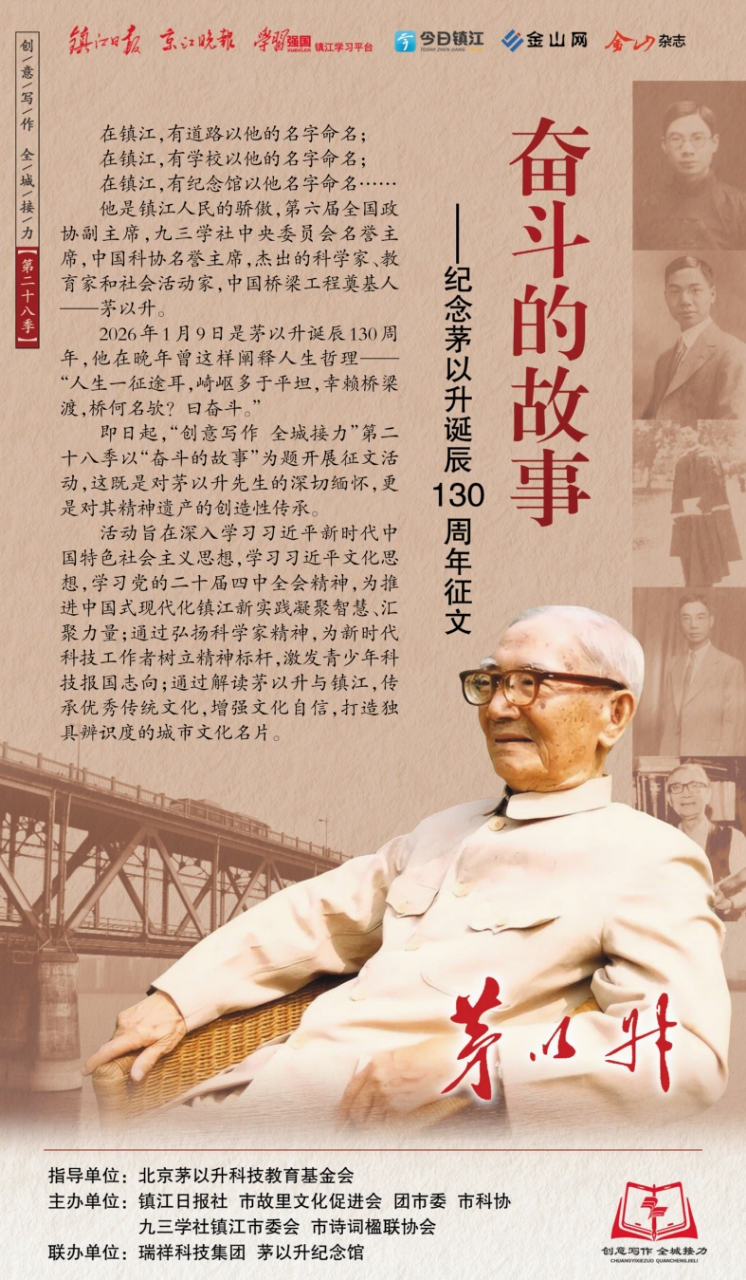

跨越江河的,从来不只是钢梁与铆钉,更是一种支撑民族前行的精神力量。回望百年中国,从积贫积弱走向桥通四海、路连八方,有一位老人常被人轻声提起,他的名字与一座座大桥一起写进了时代的年轮。这份穿越风雨的力量,正是以茅以升先生为代表的科学精神。

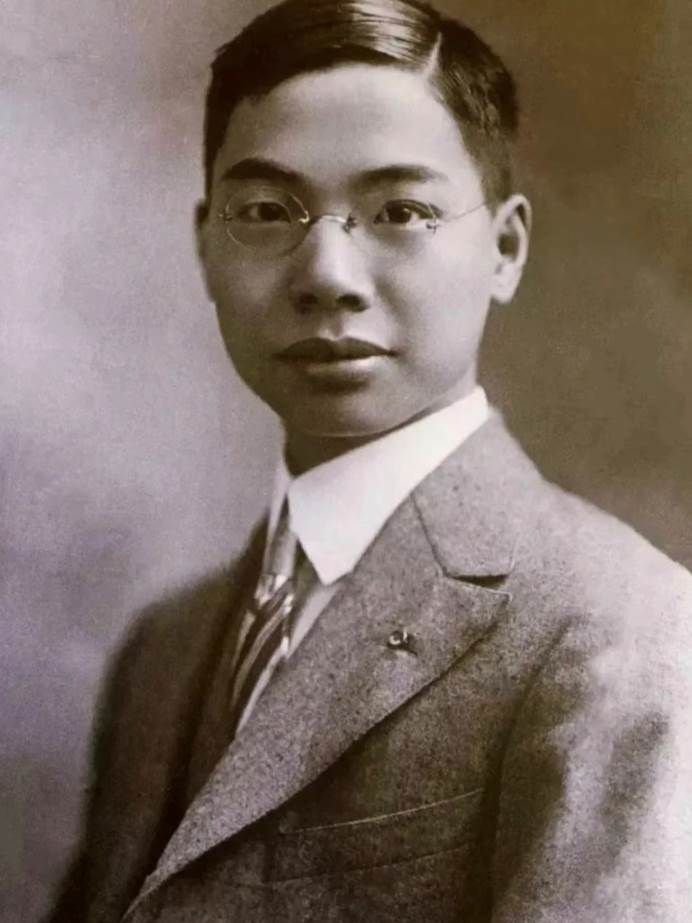

茅以升的一生,几乎与中国现代桥梁事业的全部起点重合。少年时的他,在家乡镇江长江边看船来船往,心中第一次生出“架桥”的念头。后来远渡重洋,站在异国实验室里,面对先进仪器和丰富资料,他敏锐地意识到,科学并不是某个国家的专利,却可以决定一个民族的命运。于是,他把求学的目标悄然偏转,不是为了个人前途,而是为了把现代桥梁科学带回一个仍在苦难中摸索的中国。

回国那一年,铁路尚不发达,江河常常成为阻隔。许多外国专家认定,中国没有能力在条件恶劣的江面上独立建造现代化大桥。质疑与轻蔑在报纸上、会议里反复出现。茅以升的回应,不是慷慨的语言,而是安静地走向江边。他带队在钱塘江边扎下营地,记录潮汐涨落的每一个时刻,量水深、测流速、勘地质,甚至亲自下江取样。数据一列列写进手册,实验一遍遍在简陋的模型水槽里进行。对他来说,科学意味着尊重事实,也意味着在不确定的环境里,用耐心与理性一步步把真相逼近。

钱塘江大桥开工后,困难远超想象。缺设备,就自己设计加工;缺钢材,就想办法节约利用;缺经验,就把世界各地的桥梁资料一本本读透,再在实践中验证。桥墩下沉的误差被控制在毫米之间,施工记录详尽到每一次起吊的重量和风向。有人笑他“太较真”,他说:“桥是给千万人走的,哪怕多付出一分谨慎,也是在为未来负责。”这种近乎苛刻的认真,不仅是工程师的职业习惯,更是一种深植心底的科学态度,与今天倡导的工匠精神遥相呼应。

抗战爆发,大桥不得不被炸毁以阻敌南下。那一天,炮火点燃炸药,桥身在火光中断裂坠江,许多人痛哭失声。茅以升静静站在江边,脸上写满悲痛,却迅速下令先抢救设计图纸和重要资料。他清楚地知道,大桥可以在战火中化为废墟,然而凝结其上的理论、数据和经验,必须为未来保留下来。科学在他心中,有一种超越一城一地的长远,是穿越战争与和平的连续积累。也正是在这种眼光中,“爱国”与“科学”被他紧紧系在一起,不是情绪,而是一种清醒而坚定的选择。

新中国成立后,国家百废待兴,桥梁事业更需要系统的理论支撑和人才队伍。茅以升担任学会负责人,主持桥梁学科建设,推动从“师傅带徒弟”的经验模式,转向以实验、计算和规范为支柱的科学体系。他常对青年工程师说,要学会在图纸上推敲每一根杆件的受力,在计算中反复校核每一个参数,真正做到“心中有数”。在他看来,科学精神首先是一种不轻信、不敷衍的理性习惯,其次才是耀眼的成果与荣誉。

随着年龄增长,他越来越把目光投向未来。无论担任何种社会职务,他都坚持走进校园、实验室,与青年学生对话。他设立科技教育基金,把多年积蓄用于奖励立志从事科学事业的孩子。有人问他为何如此执着,他笑着说:“桥梁不只建在江上,也建在一代人与下一代人之间。”这一句平实的话语,恰是他科学精神的延伸,把个人的一生当成一个节点,把知识与品格一并传递下去。

今天,当高速列车从一座座跨江跨海大桥上飞驰而过,当卫星在太空中描绘新的轨迹,我们已经习惯于用“世界领先”“重大工程”来形容。然而在诸多宏伟的背后,仍然可以看到一位老人低头翻阅图纸的身影。创新发展,需要大胆设想,更需要严密论证;需要豪迈的口号,更需要沉静的实验台与冷静的数据表。这种脚踏实地、追求真理、勇于攻关又甘于寂寞的科学精神,从茅以升那个年代一路流淌到今天,正在一代又一代科研工作者身上继续生长。

新时代的中国,比历史上任何时期都更接近科学技术强国的目标,也更需要守住科学精神的底色。面对世界科技竞争的新高地,我们既要有“在别人不敢建桥的地方建桥”的勇气,也要有“把每一个螺栓拧到极致”的认真,在时代浪潮中保持理性的定力与求真的执着。

当夜色降临,江面灯火点点,一列列列车从桥上驶过,灯光在水面上拉出长长的轨迹。人们或许不会再去细数每一块钢板的编号,却能在稳定的车厢摇晃中,感到某种踏实而温暖的力量。那力量来自科学,来自无数像茅以升一样的科学家,把个人生命与国家命运紧紧缝合,用一生证明理性可以有温度,实验室可以通向家国,公式与图纸也可以写出最深沉的情感。

在纪念茅以升诞辰一百三十周年的今天,在他的家乡镇江,让我们再次走近这位“桥梁之父”的背影,把他以科学为笔、以祖国为纸写就的一生,化作新时代的精神坐标。只要这种科学精神在我们心中常亮,中国的桥就能越修越远,中国的路就能越走越宽。

文字整理:吴韵晗

海报设计:谢志斌

编辑:干光磊 校对:胡安琪 审核:陈路 值班:胡冰心