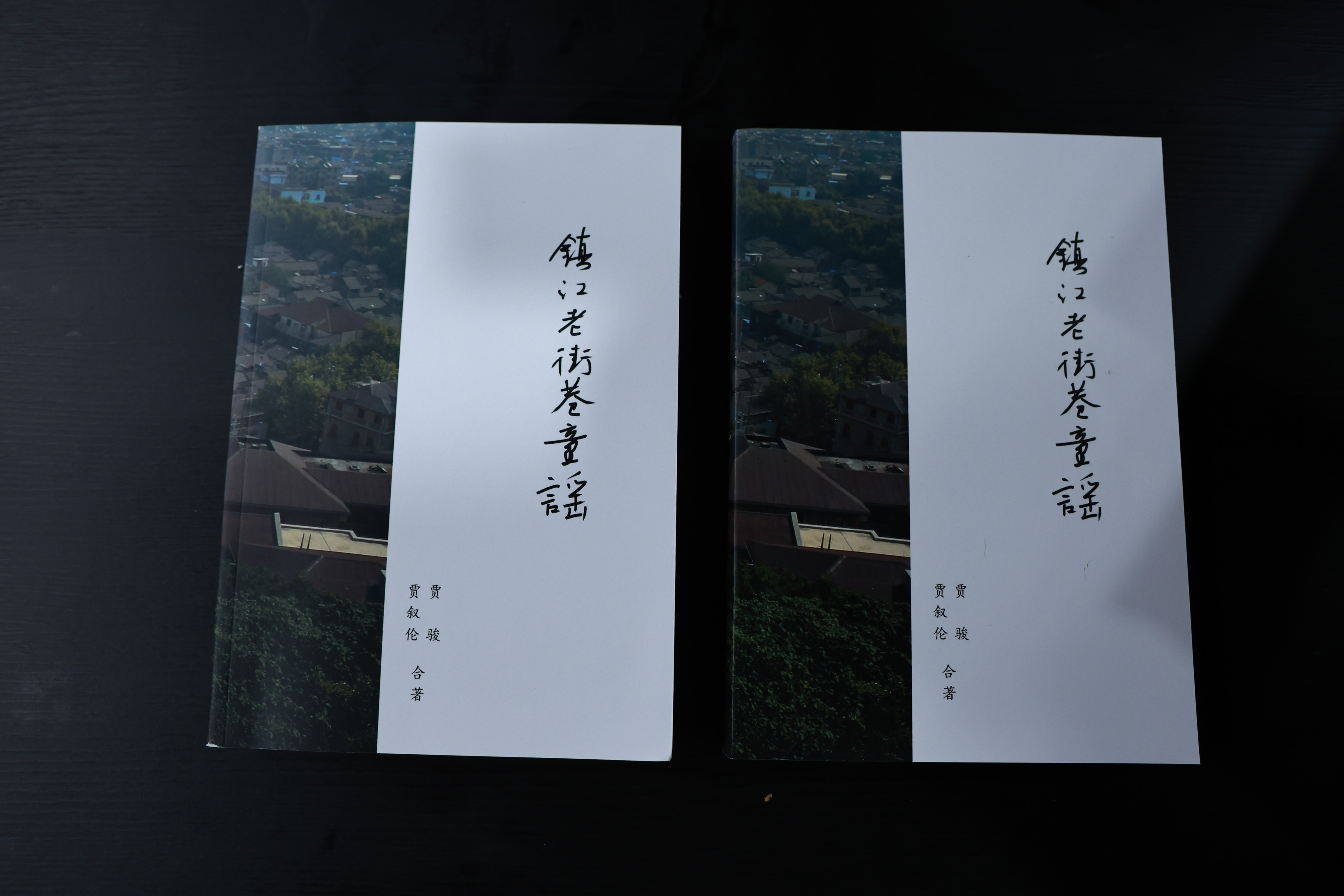

今日镇江讯(记者 谭艺婷 实习生 陈润昊 仇慧颖)“童谣”与“老街巷”两个“反差萌”的词条组合在一起,似乎让《镇江老街巷童谣》这本作品集多了一些更特别的韵味。让童谣唱响老街深巷里的“乡愁”,近日,记者专访该作品集的作者贾骏,听他讲述创作背后的故事。

童谣启蒙:父辈言传身教

“京畿岭,陡又长;京畿岭下有洞藏;洞里藏的是冰块;酷暑盛夏保清凉;生鲜食品摆不坏;是个天然大冰房!这就是说的从前的冰仓巷。”贾骏告诉记者,之所以给这本书取名为《镇江老街巷童谣》,是因为“童谣”和“老街巷”有着他与父亲专属的记忆:贾骏小时候家住杨家门,经常没事跟着父亲走街串巷,自己上下学也是要穿过街巷,对老街巷有着抹不掉的记忆,有着深厚的情结。

贾骏的父亲贾叙伦,曾是一名人民教师,时任中华路小学大队辅导员的他,一直很关注儿童诗歌创作。中华路小学创办于1928年,办学历史悠久,文化底蕴深厚,数十载诗教文化弘扬不辍。“记得那时候父亲经常带回来各种各样的儿童期刊,比如《小朋友》《江苏儿童》等等,因为上面有父亲当时发表的‘豆腐块’作品,我也会经常读一读。”贾骏认为,父亲这一辈子和孩子们打交道,写儿歌似乎是他走近、了解、呈现孩童世界的最好方式。父亲自己写儿童诗歌,也教孩子们创作写诗,用“顺口溜”似的方式记录孩子眼里的生活,叙述属于他们的故事,表达他们童真的心情。

当年贾叙伦和市群艺馆的康新民先生曾一起办过《小蜜蜂》市级儿童诗报。“和我一样的同龄人当时也是这份儿童诗报的第一批小读者。当时还从外地邀请到圣野、鲁兵、黄亦波等著名儿童文学作家,为我们镇江的孩子们授课、指导。回想起那个时候,镇江的校园真是诗意盎然,写诗、读诗蔚然成风。”贾骏回忆。

两代接力:唱响街巷童谣

退休后的贾叙伦笔耕不辍,依然对儿童诗歌“放不下”。大约是在“千禧年”以后,他陆陆续续写了一组关于镇江老街巷的童谣,据不完全统计,前前后后一共十几首。贾骏进一步介绍,古街深巷每一处有哪些由来、背后又有什么故事、蕴含着什么样的典故……创作朗朗上口的好童谣,了了几行间,就能对这条老街巷有个大概的认识。

以千秋桥街为例,它在四牌楼附近,东至第一楼街,西通解放路,因曾经关河上的千秋桥而得名。“于是父亲为此作童谣:三五人,黄昏后;千秋桥上走一走;桥上灯,水中月;关河小船荡悠悠;万岁楼,喜雨楼;楼上歌声传千秋!”

“2017年,父亲生病以后,老街巷童谣创作这事就此搁置了。”贾骏感慨,这些年随着城市发展变迁,不少老街巷在改变、在消失,而伴随着他们的城市记忆不会消失。这样来看,用童谣的方式留住乡愁,让童谣传承文化记忆,这事显得很有意义和价值。2023年底,贾骏也开始从工作岗位上退居二线。他没有事先告诉父亲,就准备默默地先把这事继续干下去,完成这个“从小埋在心底未完成的梦”。

事情上手做,才知道不容易。贾骏坦言,虽然小时候写过儿童诗歌,但毕竟这么多年没碰过,突然“创作”还是生疏的。就素材而言,还得把老街巷一条条摸排出来,把每条街巷的模样、特色提取出来,也是一件难事。创作构思得益于李赞扬先生所作的《镇江老街巷典故》,其间也关注过镇江日报社推出的系列报道《巷往》,以及文学爱好者日常发表的一些回忆文章。“那段时间,有大半年吧,我也像从前的父亲一样,常常走路都在思考怎么写。有的时候思绪卡住了,坐着发呆思考,妻子评价我好像心事重重。有时候灵感来了,赶紧随手拿起笔或者手机,立刻记录下来。也就是这样,真正体会到了写作的艰辛,体会到了什么叫‘积少成多’。”

历经数月,写完文稿,贾骏将厚厚的一整本童谣集拿到父亲床头。“父亲一页页仔细地翻看,虽然生病不能说话了,但他对我竖起了大拇指。我想,父亲应该是感到欣慰的。”

文化传承:创作与时代并进

老街巷童谣的文字稿基本成型,接下来就是给每条街巷配图。作为中国摄影家协会会员的贾骏,又开始了新一轮创作。“一开始我以为,那些老街巷天生在那儿,随时去现场拍了就行。可当我真正进入拍摄配图阶段才发现,不少老街巷已经‘面目全非’,甚至完全‘消失’了。就光找准它的原始旧址,就够费劲了。”贾骏笑着回忆那段“艰辛”拍摄的过程。

以招商局巷为例,其原本分为招商局巷、小招商局巷、招商局东巷和招商局西巷,都在平政桥东沿江一带,均因清末民初设立的招商局而得名,遗憾的是,地名新近已消亡。“通过相关史料查证,和老镇江人写的追忆文章,真算是通过‘蛛丝马迹’找到线索,就是想尽最大努力找准老街巷的旧址。”贾骏补充,要为140多个街巷拍摄配图,这样的“费劲”不在少数。尽管过程如此艰难,但其中亦有曲径通幽、发人深省之处。比如,当他几经周折找到大更街旧址时,现代城市与古迹沧桑交织,何尝不是一种古今对话。

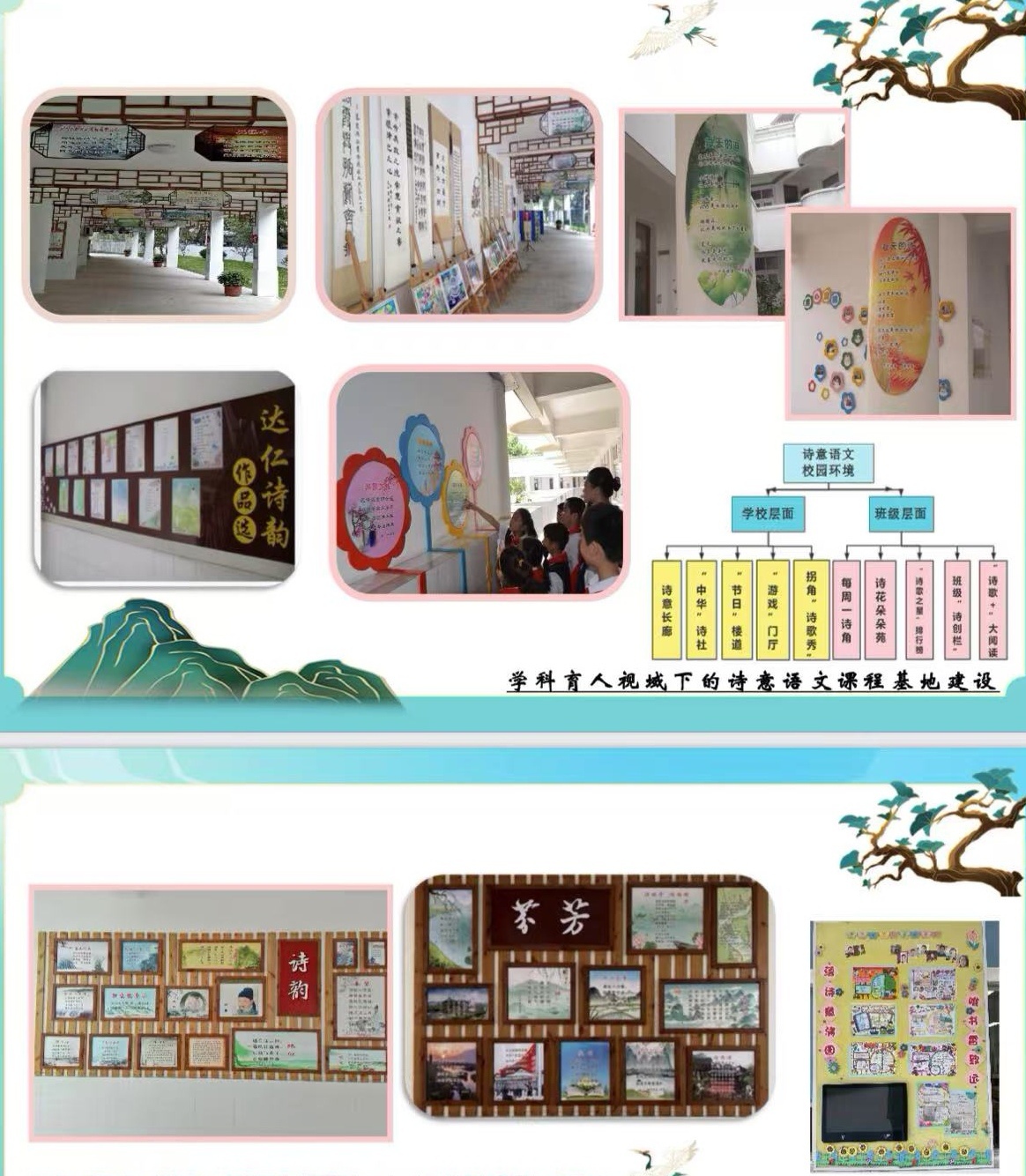

贾骏感慨,文化的传承和保护,需要一代又一代人的接力。“这本老街巷童谣作品集,虽未专门找出版社正式发行,但是民间赠予传阅,也算是一种文化传播吧。现在正是暑假,等准备快开学了,想去走访一趟中华路小学,给父亲曾经工作过的学校送几本童谣集,也让那里的孩子感受感受老街巷的童谣。现在的中华路小学,那个门楼上还刻着一行字:这里是诗的海洋。”

中华路小学副校长胡媛感佩于学校前辈老师对儿童诗歌童谣创作与文化历史传承所做出的努力。她认为,“越江河以致远,养诗心以达仁”,诗的海洋会编织出五彩的童年,带来最纯粹的快乐,孕育出无数璀璨的灵魂。

图为中华路小学诗教文化成果展示。由中华路小学提供

“当我拿着贾骏老师送给我的《镇江老街巷童谣》后,细细品读后觉得这本书有文有图有历史。贾骏老师虽是我同辈人,但他用摄影的语言、把有趣的童谣结合起来,串联起镇江老街巷的故事,确实是一件难能可贵的大实事。”我市退休教师、市写作学会会员、京口区摄影家协会副主席刘利群表示,“当年我在学校负责小记者工作,也负责学校的宣传报道工作,与贾叙伦老师的接触主要是童话大赛和日记大赛,从他那里我知道了童谣、童诗、童话故事对孩子们潜移默化的教育功能。”

记者手记

让这份文化记忆刻进心灵深处

□ 谭艺婷

正逢暑假,此行专访两位实习生随行,两位“00”后青年听从前的故事饶有兴趣,作者贾骏也是讲得很尽兴。“00”后们对镇江老街巷或许没有太深刻的回忆,亦或对童谣诗歌创作没有过深的体会,但是如今,听前辈讲述《镇江老街巷童谣》的创作故事,何尝不是一次走进“童谣”世界、走进镇江老街巷的良好契机。

我想,这本作品集正是一份文化记忆载体,它的价值就在于:让更多的人走进老街巷、了解老街巷,进而共同守护老街巷的这份乡愁,特别是让这份文化记忆刻进更多青年以及少年儿童的心灵深处。

本文配图除署名外,均由张玄烨摄

编辑:朱超 校对:唐文卿 审核:陈路 值班:滕建锋