桥魂

姓名:魏少波

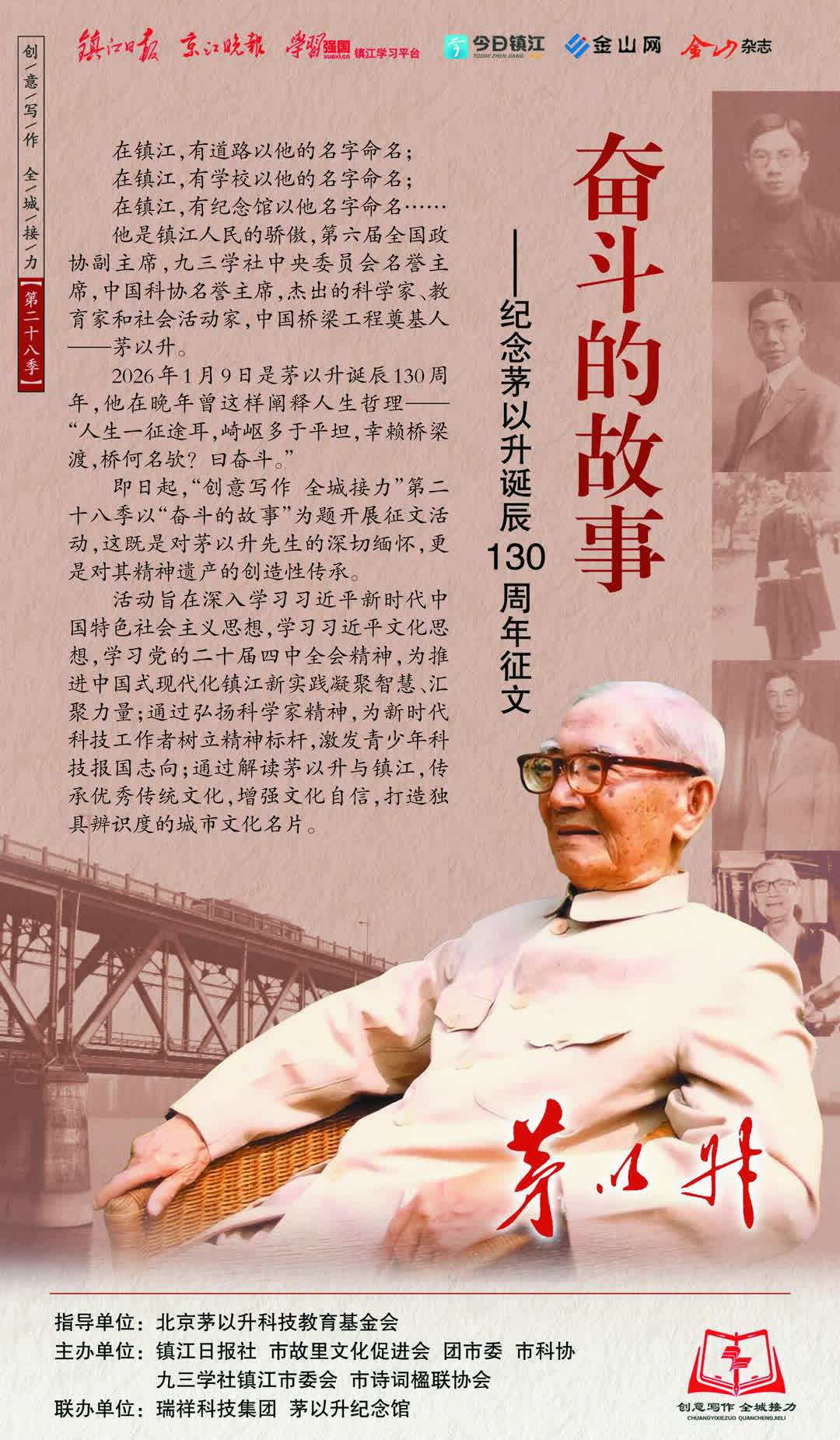

第三次来镇江,为的还是看桥。看那横在江上的,卧在云里的,更看那生在人心上的。每每来此,心头最细最韧的那根弦,总被一个名字拨响:茅以升。

此刻,我站在润扬大桥下,仰视两道巨大的主缆。那钢索紧绷着,在午后阳光下泛着清冷的银光,仿佛巨人沉默的筋脉。这桥太新了,太雄壮了,稳稳地镇住浩浩长江,将天堑化作通途。可我的目光,却总不由自主地飘向东南,飘向历史深处那座看不见的桥——那座让茅以升先生魂牵梦萦又肝肠寸断的钱塘江大桥。

第一次知道它,是在小学课本上。图画里的钢铁骨骼,是中国人自己建造的第一座现代化大桥。老师说,那是战火纷飞的年代里,一个民族挺起的脊梁。那时我以为,桥的故事只关于“建成”。

多年后,才读到那沉重得令人窒息的后半页。1937年,日寇铁蹄逼近,大桥通车仅八十九天。那个亲手赋予它生命的人,接到了亲手结束它生命的命令。我想象那个夜晚:江风刺骨,他站在南岸高处,看着自己心血的结晶。他要精确计算,让桥炸到恰好瘫痪,却又为将来修复留下可能——这是世上最残酷的计算。

巨响撕裂夜空,钢梁悲鸣着坠入滚滚江涛。他写下八个字:“抗战必胜,此桥必复。”然而复桥之愿,却等了整整十年。十年间,残缺的桥身在战火中飘摇,他心里的那座桥,是否日日在崩塌与重建之间?这不再仅仅是“建成”的故事,更是“毁掉”与“等待”的故事。桥,从此成了民族命运的隐喻——一个必须被撕裂、被牺牲,又在灰烬中顽强期许重生的信物。

茅以升晚年回忆说,炸桥如“亲手掐死自己的儿子”。平淡语气下,是怎样惊涛骇浪的痛楚?而眼前润扬大桥的钢索,冰冷而强健,它无需面对那样的抉择。它生在和平崛起的年代,使命纯粹而昂扬。这当然是莫大的幸福,可我总觉得,钱塘江大桥那焦黑的躯体里,藏着一份我们后人难以完全体味的重量——那不是钢的强度,是心的韧性。那是一个民族在最羸弱的时刻,用最决绝的方式,为自己保留的最后一丝骨气与未来。

不觉已是黄昏。夕阳给大桥镀上温暖的金红,江面碎金万点,货轮从容穿梭,汽笛悠长安宁。这生机勃勃的景象让我想起新时代的那句话:“逢山开路,遇水架桥。”这“桥”早已超越了物质的形态。它是“一带一路”上的铁轨,是攻克“卡脖子”技术的天梯,是通向共同富裕的道路,是构建人类命运共同体的理念。这些桥,不再需要以“炸毁”来证明,它们存在的意义,便是坦然地“联通”,完成先辈梦中不敢想象的伟业。

在“以人民为中心”的底色和“新发展理念”的蓝图上,今天的“造桥者”们,继承的正是茅老那代人的精神内核:对科学的赤诚,对家国的担当,“自力更生、发愤图强”的志气。时代给了他们更广阔的江面、更坚实的基座,以及一份不必被战火淬炼的建设性从容。

暮色渐浓,江风带来湿润的水汽。我忽然觉得,茅老并未远去。他化入了每一道凝神计算的工程师目光里,化入了每一座新桥落成时那无声的自豪里。润扬大桥坚实的身影,与记忆中那座残缺的钱塘江旧桥,在历史的苍穹下渐渐重叠,融成一座无比完整的桥。

这座桥,一端连着“扼腕的牺牲”,一端通向“辉煌的通途”。中间奔流不息的,是一个民族从沉沦到奋起、从苦难到复兴的磅礴岁月。这,便是我们应永铭于心的“桥魂”。

镇江灯火次第亮起,江天辽阔。前路尚有无数江河待渡。但血脉里既流淌着这永不断裂的钢火,任它江宽峡险,我们终将稳稳地走过去。因为我们就是桥的子孙,我们的生命里,早已铸就了跨越一切天堑的魂魄。

文字整理:戴香语

海报设计:谢志斌

编辑:胡安琪 校对:夏凡 审核:徐毅 值班:许益明