□ 钱钢 方良龙

极目圌山顶,苍茫海一杯。

潮声吞日月,蜃气结楼台。

酒量凭谁较,胸襟向尔开。

须知三万里,隔水是蓬莱。

清代诗人清恒创作的五言律诗《登圌山望海》,意境高远。诗人站立圌山之顶,远望苍茫大海,举杯饮酒抒怀。接着从听觉和视觉两方面写了海上的壮观和奇幻景象。下半首直抒胸臆,遐想海上仙山,意欲飞身前往。诗人为佛教徒,写作中却用道教典故,可见他无意受宗教意识束缚,只渴望自我精神的超脱与解放。

诗中所说的圌山,在镇江城东60里,山高258.2米,雄峙江浒,扼锁大江,山的一脉龟山头延伸至江中,与对岸的顺江洲(现名高桥镇),把2千米宽的江面勒成不到1千米的隘口,历来为江防险要之地,故亦名圌山关。

圌山在历史上即为军事重地。唐代以前,圌山为海口。宋代在此建寨,称“圌山寨”。宋建炎三年(1129)九月,名将韩世忠驻守圌山。山下的“韩桥”、“韩阙”、“营里”、“寨下”等地名,山上的韩营、烽火台遗址,都是韩世忠率军驻扎、操练和军事设施的踪迹。明嘉靖年间(1522-1566)置“圌山营”,派遣“把总”率军镇守。清代改称“圌山关”,清道光二十年(1840)始设炮台,分别在大矶头、二矶头架设大炮。

圌山由于地处江防的重要位置,多次成为历史上著名战役的古战场。南宋德祐元年(1275),宋、元水军在焦山江面大战,宋军败走,元军追至圌山,俘获宋军兵船700余艘,使南宋水军全线崩溃,一蹶不振。

在鸦片战争和抗日战争中,为抵御外敌侵略,中华儿女不畏强暴,血洒圌山。1842年7月14日,作为保卫镇江的外围战在圌山关打响。英军派侦察舰“伯鲁多”号和“复仇神”号驶至圌山进行测量侦察。严阵以待的圌山炮台纷纷开炮,前后相持一个多小时。战斗中,圌山炮台的大炮命中敌舰后舱,几个英军掉落江中。敌舰吓得退回三江营锚地。次日,英军调集9艘军舰前来报复。守军和协助作战的乡勇毫不畏怯,集中所有弹药向敌前锋还击,打得敌舰在圌山关江面上乱转,始终不能上行半步。双方对峙许久,终因孤军苦守,弹尽台毁,圌山守军将士才忍痛撤离。

英军攻克圌山炮台后逆江而上,镇江人民和在海龄领导下的1600名清军一起与英军进行了一场惊天地、泣鬼神的战斗,重创英军。恩格斯对这场镇江军民的保卫战给予高度评价。他说:“如果这些侵略者所到之处都遭到同样的抵抗,他们绝对到不了南京。”

1937年,日本侵略者重演了英国侵略军的历史,圌山炮台的官兵也继承了抗英的光荣传统,又一次显示了炮台的神威。

岁月更迭,旧貌换新颜,今天的圌山已成为镇江市域主要风景区之一。其独特的区域位置,使得圌山风景区既可与镇江三山及南山等风景区构成镇江市风景旅游体系,又可与丹阳的六朝石刻、句容的茅山及宝华山一起,共同构筑起镇江市域外围旅游圈。

圌山壑深谷幽,怪石嶙峋,古木参天,竹林摇曳。山上36处悬崖,72道险坡,一步一景,万里长江第一塔——报恩塔直冲云霄。登高望远,令人心醉,使人流连。

报恩塔

位于圌山之巅楞严寺侧的报恩塔,砖石结构,高七层,明崇祯年间陈观阳所建。后来,此塔成长江航道上的标志。溯江而上,这是航行者见到的第一座塔,故又被誉为“万里长江第一塔”。

位于圌山北面的绍隆寺,始建于宋绍兴(1131—1162)年间,明万历四十四年(1616)重新修建。清康熙二十三年(1684)玄烨首次南巡,驻跸镇江金山,赐绍隆寺为金山寺下院,后又赐为安葬祖师塔院。绍隆寺大雄宝殿后佛堂中间,有一块比八仙桌大的地面,每年以一厘米的速度微微凸起,使得铺在地面的地砖隆起。过了数年就得铲平,铲平数年后又隆起,数年再铲平……往复不知多少次,至今仍为未解之谜。

位于五峰山(圌山一脉)下二矶头的圌山炮台遗址,建于清道光二十年(1840),现尚存母堡、子堡和弹药库,1982年被列入江苏省文物保护单位,1984年前后获授镇江市爱国主义教育基地,是保存至今的我国近代史上反侵略战争的少数重要革命遗址。

第四期“人文‘宜’地社科沙龙”

在日前镇江经开区举行的“强国复兴有我”主题活动之第四期“人文‘宜’地社科沙龙”上,多次来镇江大港等地开展历史地理科学考察的复旦大学历史地理研究所顾哲铭博士认为,以镇江圌山炮台、焦山炮台等为代表的晚清镇江江防炮台,和下游的江阴炮台构成长江下游江防体系的关键。第一次鸦片战争到光绪年间,江防体系重点在镇江炮台,主要原因在于对保护京杭大运河航道的重视。但随着漕运改为海运的进程不断深入,运河对于清政府的价值一落千丈,镇江炮台的地位也随之下滑。

“柴墟八景”之一“圌峰积雪”

圌山是江北扬州、泰州眺望江南的至高点,因此在江北人心目中还有着独特的审美价值。江苏省地方志学会理事裴伟介绍,在扬州市邗江、江都两区的沿江乡镇,以及在泰州市海陵、高港、泰兴等区、县(市),有一句俗谚“圌山不及蒋山高,圌山只到蒋山的腰”,妇孺皆知。在苏北沿江城邑文人笔下,雨霁天青,登高望远,“圌蒋二山”为吟咏对象。清初“柴墟八景”之七为“圌峰积雪”。当地(口岸镇,今属泰州市高港区)每逢雪后天晴,在江边远眺南岸,但见圌山松林苍翠,山顶积雪不化,在阳光中闪着白光,恰似一座微缩的富士山。

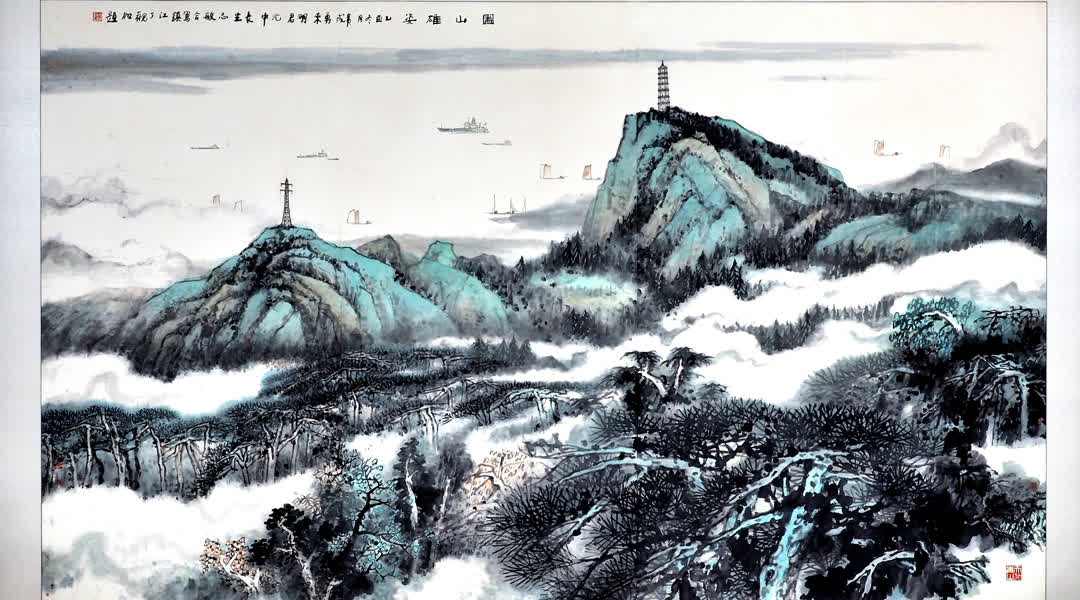

镇江画家集体创作的国画《圌山雄姿》

清代泰州诗家储树人《海陵竹枝词》“平畴无处毓山灵,天目罗浮漫效形。畅好云消天色霁,遥瞻圌蒋两峰青。”(诗人原注:天目山在姜堰后,罗浮山在赵公桥南,皆小小高阜而已。江南诸山,泰州所望见者,只圌蒋二峰。)裴伟推测,“圌蒋二山”就是圌山、五峰山(老百姓传说中五峰山原名“江山”)。

扬中市新坝镇立新村,圌山夕照成为打卡点

近年来,为进一步拓展景区功能,打造镇江城东旅游名片,镇江经开区出台的圌山总体规划面积为1003公顷,由圌山和五峰山两大板块构成。其中圌山以报恩塔为中心,涵盖奇洞、古寺、旅游服务区等6大功能区;五峰山景区则以体现大江风貌为主题,分为五峰山、桥头、绍隆寺、运动休闲区4大功能区。圌山风景区的开发建设揭开新的篇章。