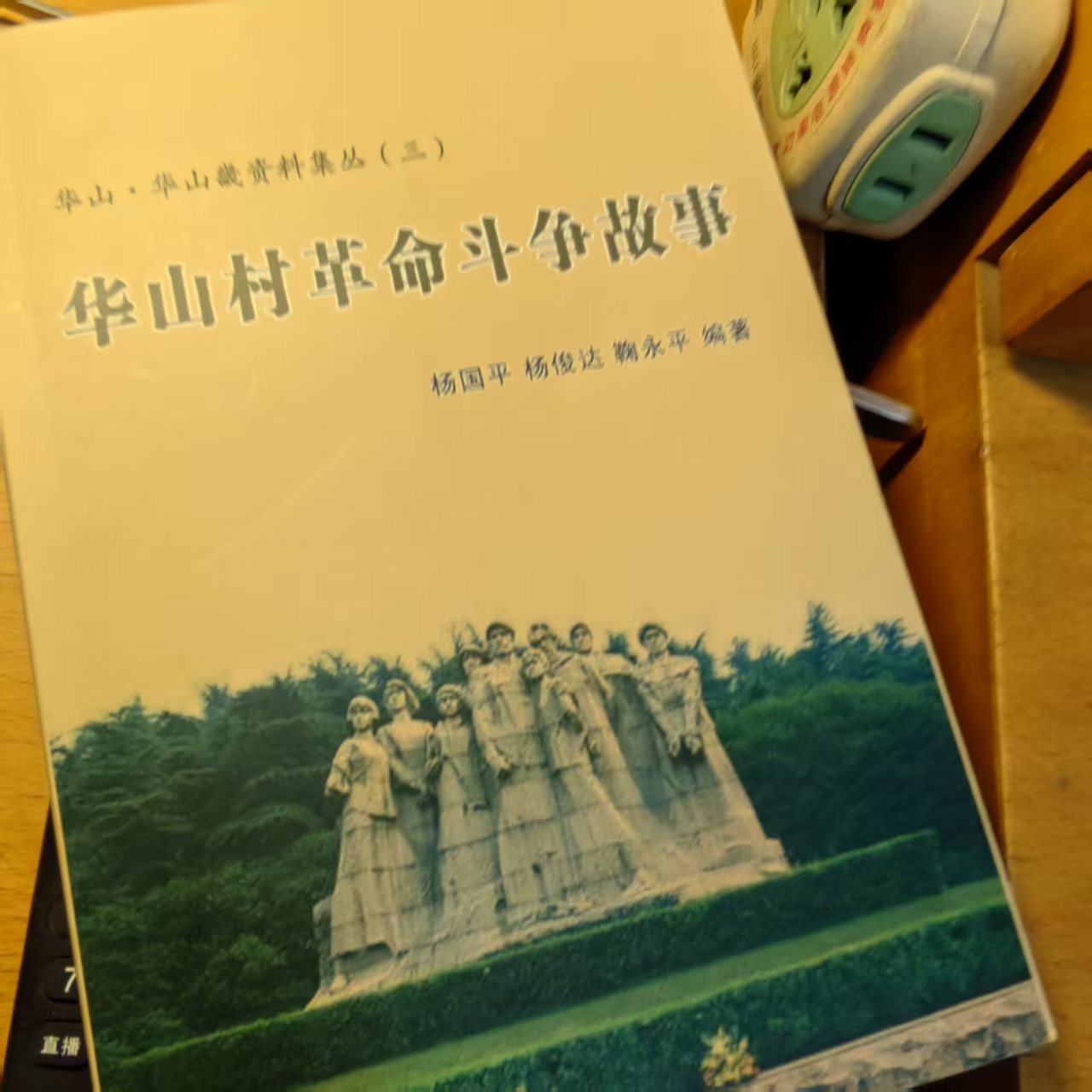

今日镇江讯 (方良龙)千年古村镇江经开区姚桥镇华山村人杰地灵,近代史上更是英才辈出。抗战时期,华山村还是山北县抗日民主政府所在地。镇江市历史文化名城研究会会员、华山村历史文化保护协会会长杨俊达介绍,根据2019年他和另两名作者杨国平、鞠永平一起编写的《华山村革命斗争故事》一书收录,加上近几年的最新发现,华山村出了7名烈士和十多名英雄。

华山村龙脊街

清明节来临,让我们重温华山村的革命战士为人民幸福抛头颅洒热血的烽火岁月,共同缅怀他们为国家独立、民族解放作出的卓越贡献。

山北县抗日民主政府诞生地

1937年12月镇江沦陷后,日军所到之处烧杀抢掠,无恶不作。

离休干部王冰的回忆录说,华山张王庙规模宏大,金碧辉煌,传说道士晚上要“骑马关山门”。1937年12月某日,日寇久保田部队自埤城来到该庙前,一个穿中山装的青年躲避不及,被日寇枪杀。同时,在庙后路上又捉到7个农民,押到一个池塘边集体枪杀。当枪声齐鸣后,其中一个叫邱生裕的石桥人,他未被击中即先行倒地,后倒地的被枪杀者相继覆盖了他,鲜血喷溅他满头满脸和身上,他屏住呼吸,一动不动地闭目装死,鬼子也没有一一验尸,邱生裕才躲过一劫。直到天黑,他才偷偷推开尸体爬起,那时还有一中枪的青年农民没有死,微弱地呼喊着要水喝,邱生裕就弄了点水给他喝了,谁知这个农民喝了水后,立即断气死了。

日寇枪杀了8个人后,兽性未息,一把火把偌大的张王庙烧了个火光冲天,十里外的姚家桥都见其烟火。下面张王庙熊熊大火在燃烧,所幸上面千年银杏却毫发无损。

1938年6月,中国共产党领导的新四军先遣支队和一支队相继来到苏南。从此,镇江人民在共产党、新四军领导下,开展了艰巨顽强的抗日斗争。

山北县委县政府旧址 朱春蕾 摄

1940年10月,中共镇江县委和镇江县抗日民主政府相继成立,第二年更名为山北县委和山北县抗日民主政府。始建于清代的华山村杨姓旧宅,民国时期作为山北县委县政府所在地。

在日伪清乡期间,共产党新四军以及抗日民主政府领导人民群众进行了艰苦顽强的反清乡斗争。对于死心塌地当汉奸、危害抗日的人,抗日民主政府坚决执行锄奸政策。山北县派武工队袭击了伪清乡政工团第四分团,该团8个武装政工人员被打死6人,活捉1人。姚桥镇特工站长一心与人民为敌,3名武工队员趁其在姚桥镇商会会长家吃饭时将其击毙。

华山村出了七位革命烈士

抗战期间,华山村有许多热血男儿参加了新四军,也有不少革命前辈在华山这块土地上洒尽了最后一滴血。

吕旺儿(1920-1946),又名月庭(亭)、黄艾,丹徒原黄墟乡南吕村人。13岁去上海学裁缝,不堪老板欺压剥削,回家种田。1942年春参加抗日工作,并在上半年入党。1944年任山北县委书记程中的警卫员,1945年8月调镇江县独立团,先后任排长、连队副指导员。同年10月,新四军奉命北撤,他留在原地坚持斗争,任镇江县武工队副队长。后不幸落入敌手,经7昼夜酷刑逼供,坚不吐实,1946年4月9日被活埋于华山村东坡围。1952年清明节前夕,辛丰区人民政府会同其亲属,将吕旺儿遗骨移葬于南吕村前的南山上。

解放后复建并修缮的华山村张王庙

冷培祥(1905-1942),镇江经开区姚桥镇石桥人。上过几年私塾,由于其父去世早,只得辍学种田。年岁稍大一点,跟其兄冷培德到上海学生意。日本侵略者发动侵华战争后,生活难以支撑,便返回家乡务农。回乡不久,他就参加了新四军。新中国成立后,因冷培祥音讯全无,其兄冷培德和其弟冷培全四处打听未果。后来冷培德得知与冷培祥一同参军的张华(原华山张家自然村人)的消息后,便写信向他询问,得知冷培祥生前为新四军某部班长,1942年在溧阳牺牲。

收录英烈事迹的《华山村革命斗争故事》一书

冷成林(1923-1945),镇江经开区姚桥镇华山村人。幼时聪明好学,擅长书画,深受私塾先生赏识和乡亲们的喜爱。由于当时物价飞涨,家庭入不敷出,冷成林离开私塾前往上海,考进了江南造船厂,在当时的总务科任职谋生。日寇侵华后,上海沦陷,冷成林被迫回乡。他的父亲冷增昌和徐仲林、赵文豹等组成了最早的山北县委,冷成林也随父亲积极投入了抗日救亡运动。经赵文豹、陈云阁介绍加入中国共产党,先后担任华成乡副乡长、农会主任、山北县粮食科长和文教科长。他带领群众与恶霸地主作斗争,减租减息,又动员农民多交粮食支援抗日前线,因而被反动势力视为眼中钉、肉中刺。在一个月黑风高的夜晚,驻埤城伪军出动一个连的兵力,抓走了冷成林,对其严刑拷打,冷成林始终不向敌人低头。1945年农历冬月初一,敌人残酷地将冷成林杀害。

杨俊达(左)向茅山新四军纪念馆赠书(资料照片)

此外,牺牲的华山籍或与华山相关的烈士还有:在埤城牺牲的新四军某部分队长褚良文(1910-1939)、在埤城被捕牺牲的华山乡乡长冷启发(1907-1939)、在埤城被捕牺牲的地下工作者解建坤(1904-1948),以及在黄桥因战牺牲的新四军战士冷生哎(生卒年份不详)。

他们同样是华山村的骄傲

作为抗战时期的一个抗日基地,华山村还有许多热血青年经历无数次血与火的洗礼,迎来了新中国的解放。

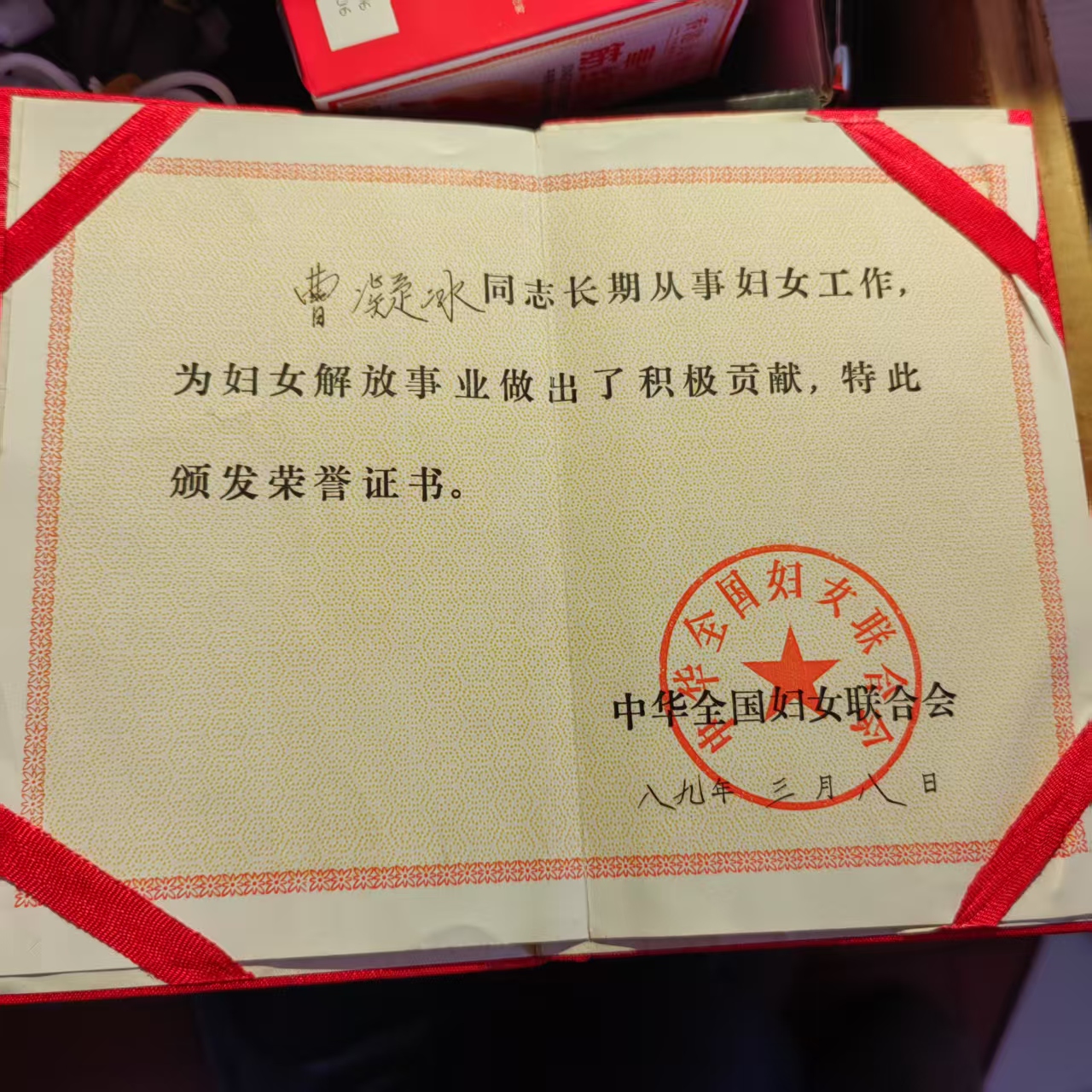

杨俊达的父母、从华山村走出的离休干部杨际潢、曹凝冰夫妇,就是其中的杰出代表。均出生于1923年的两人,很早就参加了革命,在抗日战争和解放战争时期,夫妻俩在隐蔽战线上与敌人斗智斗勇,为解放事业作出了巨大贡献。

渡江战役后杨际潢曹凝冰伉俪合影

1941年,虚龄19岁的杨际潢在丹阳后巷靳家埭小学(实为私塾)任教。由于管文蔚率领的新四军部队经常驻扎在他们学校,他耳濡目染,很快成长为一名地下工作者。与同龄的曹凝冰结婚后,杨际潢手把手教曹凝冰学文化,让她读《新民主主义论》《前进报》等进步书刊。曹凝冰不断提高自己的知识能力,并配合丈夫做了大量的革命工作:时常在半夜帮助翻印文件,散发宣传单,有时只身去埤城送情报,一次次闯进敌人的封锁线,出色地完成了任务。

一次杨际潢不幸被捕,曹凝冰沉着地接替他的工作,并机智地把字条藏进饭碗里,鼓励丈夫勇敢地与敌人周旋。为了营救丈夫出狱,她变卖掉家中所有的东西,为此家中常常揭不开锅……这对恩爱夫妻一同出生入死,用青春、用热血共同谱写出一曲曲可歌可泣的英雄赞歌。

解放后曹凝冰被全国妇联表彰

曾设法营救杨际潢的杨振声老人,同样是抗战时期参加地下党的老革命,与冷成林都是华山村的热血青年,一起参加过抗敌斗争。冷成林遇难后,他十分怀念战友,于1946年以“一四四两”的笔名(其乳名叫“九斤”,折合成老秤为144两)刻印创作小册子《胜利后的一个民主牺牲者》。2016年,历时70年后,小册子由其子杨豹与杨俊达捐赠,成为茅山新四军纪念馆陈列的文物。

编辑:毛蕴劼 校对:缪小兵 审核:杨佩佩 值班:许益明