□ 邵阳日报全媒体记者 袁进田 蒋玲慧 王朝帅

2025年盛夏,湖南省邵阳市洞口县黄桥镇安乐村,96岁的周光元胸前的抗战纪念章在风扇搅动的光影里无声闪耀。他摩挲着冰凉的金属,目光仿佛穿透80年烟云:“看着这些,我就想起龙潭山上那场火……”

1945年4月末,周光元所在连队据守龙潭西北平山顶,咫尺之遥的尖顶高山盘踞着日军,战马嘶鸣清晰可闻。山顶营地里,3名肤色迥异的美国顾问正指挥着天空中的铁翼。当空袭效果不佳,年长顾问对着发报机的咆哮震得山风瑟缩;而当燃烧弹如天火坠落,周光元透过望远镜目睹了工事里的敌人被消灭。

硝烟散尽,6名俘虏被稻草紧紧缚住押解下山。少年士兵注视着俘虏腕上深陷的草绳勒痕,彼时只觉那是胜利的标记。多年后他方彻悟,战争早已将无数生命勒进同一条深不见底的沟壑。

这是雪峰山会战(又称湘西会战或芷江作战)的一个缩影。雪峰山会战(1945年4-6月)是中国军队对日军的最后一次大规模会战,这场胜利标志着日军战略进攻的彻底终结。雪峰山既藏着无数惊心动魄的抗战故事,又展现了邵阳作为抗战主战场的英雄史诗,是一座英雄之山。

江口镇抗日战争革命烈士纪念塔。蒋玲慧摄

山河喋血

距离龙潭战场不远,湖南省邵阳市洞口县高仓村的8岁孩童萧和润在1945年4月的冷雨里撑开家中唯一的油纸伞,拜别因腿伤无法远行的父亲。逃亡途中,身后洞口塘方向炸雷般的枪炮声让他在姐夫背上哭到天明。10日后归家,等待他们的却是废墟:门板焚毁,稻谷散地,深埋的碗碟被掘出砸碎。尚未及清理疮痍,日本兵4把乌黑的枪口已对准田里劳作的父亲。

藏身荆棘丛中,萧和润目睹父亲被捆缚于枣树干上押走。当洞口塘方向雪峰山山脚爆出密集交火的声音,有村民嘶喊:“中国军队在追击!日本兵败退了!”晨曦中枪声零落,狼狈归来的父亲带来虎口脱险的传奇——他被抓作挑夫,趁中国军队反攻之机带路追击日军,又翻山越岭寻回家人。

而10岁的谢先礼与父亲谢洪泰在饥饿驱使下,冒险进入洞口塘附近山谷,在捡拾弹壳时与百余日军猝然遭遇。父亲侥幸脱身,少年独自面对异国军官的盘问。他镇定地反复拾起、放下弹壳表明来意,日军搜身后将他晾在一旁。就在敌人松懈瞬间,少年如脱兔般狂奔数小时,最终与惊惶的父亲重逢于村中。数日后父子不幸再陷敌手,被逼带路寻粮。他们佯装带路在村中迂回,趁敌不备再次成功逃脱。

峭壁丰碑

雪峰山脉腹地的江口镇悬崖壁立,扼守“湘西东大门”。1945年4月,10岁的肖祥生见证了那场被后世称为“江口阻击战”的血战。

江口镇俯瞰。石周鑫摄

日军为夺取芷江机场,投入1.4万余兵力猛攻江口。硝烟弥漫中,整个村镇以血肉之躯支持前线:18岁的龙世和头皮被子弹擦破鲜血直流,仍一日4趟送饭上阵地;20岁的朱府生带领20名青年肩挑弹药夜行高山小道,压肿肩膀、穿烂5双草鞋;村民萧前秧背负受伤副连长摸黑奔走4公里送医……这些身影深深烙印在少年心中。

“我10岁‘参战’,一直当自己是队伍里的一分子。”这朴素信念支撑着肖祥生走过漫长岁月。1998年,当年指挥江口阻击战的钟雄飞团长之子钟敦礼寻访而来,年过六十的他慨然承诺守护遗址。此后20多年,他定期清除战壕荒草,甚至手持金属探测器在莽莽山林中搜寻战争遗存。每一次小心翼翼的挖掘都是对历史的虔诚打捞,那些深埋的弹壳与残片,是大地未曾愈合的记忆创口。

今年,他将毕生收集的10件战场文物全数捐出。当最后一枚锈迹斑斑的弹壳离开掌心,老人仿佛卸下了无形的历史重担——少年时未竟的“运输”任务,终于在耄耋之年抵达终点。

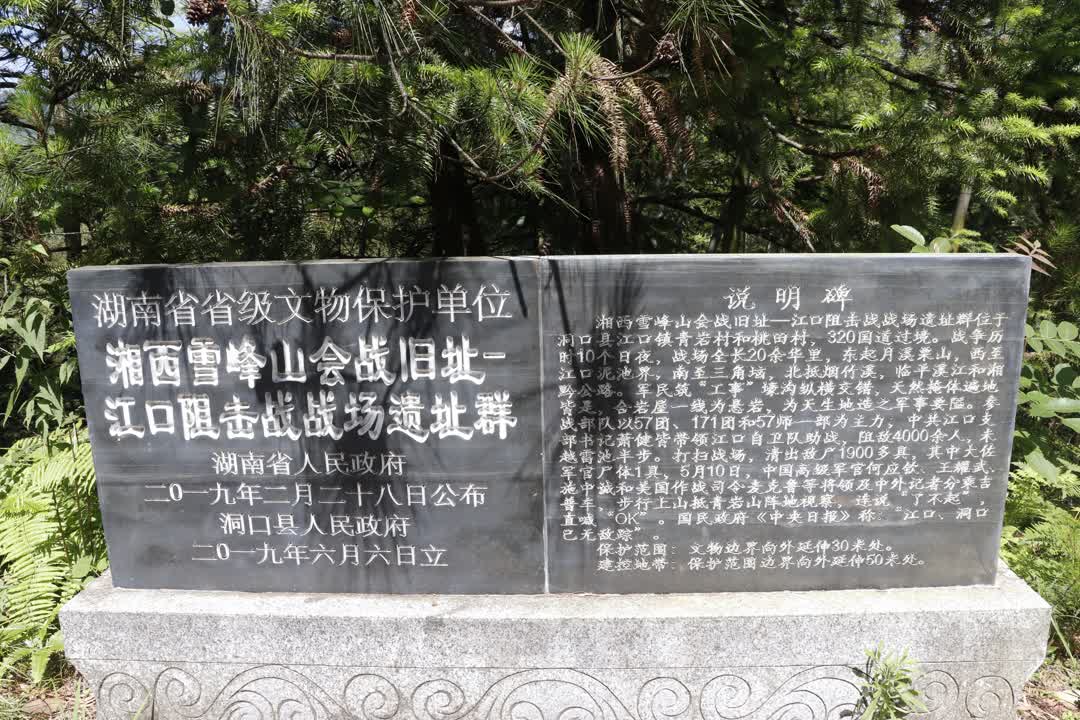

江口阻击战前线战场遗址说明碑。蒋玲慧摄

峰峦作证

2025年盛夏,雪峰山无言矗立。周光元堂屋外的稻浪在热风中翻涌,谢先礼手中那枚81年前拾得的弹壳早已黯淡无光,萧和润书页上的泪痕却依然新鲜如昨。当胜利的欢呼沉寂了80个春秋,这些深藏山间的记忆碎片仍在固执地折射着1945年的血火之光。

雪峰山战役作为抗日战争最后一场大规模会战,其胜利彻底终结了日军的战略进攻能力。历史的宏大叙事之下,是无数个体命运被战争机器碾压的创痛与微光:一个孩童在雨中的油纸伞,少年手中冰凉的弹壳,老人沟壑纵横的面颊上无声的泪。

肖祥生们用一生守护的不仅是战壕遗址,更是一种拒绝遗忘的姿势——当和平年代的人们穿行于雪峰山葱茏的稻浪与果香中,那些惊心动魄的故事始终深植于层峦叠嶂之间,如同大地深处的矿脉,默默诉说着勇气、牺牲与生命在极端时刻迸发出的惊人韧性。

80年岁月冲刷,山河重归静好。唯有雪峰山嶙峋的脊背记得,那些火与血、泪与笑如何共同熔铸成民族命运转折的界碑——它见证了一场战争的终结,也开启了人们对和平更为深邃恒久的凝视。

江口阻击战前线指挥所旧址俯瞰。石周鑫摄

不灭的星火

在洞口县档案馆泛黄的《雪峰山决战》战报中,冰冷的数字记录着这场战役的惨烈:中国军队伤亡2.7万余人,日军伤亡3.5万余人。然而数字无法计量的是周光元目睹烈火吞噬人体时的战栗,萧和润看着父亲被捆缚于枣树时的绝望,谢先礼在百名日军枪口下佯装拾弹壳的机智。

历史学家指出,雪峰山会战是日军战略进攻能力的“最后一根绞索”。当日本兵在江口峭壁下尸横遍野,在龙潭山头化为焦炭,在洞口塘谷地饿得两眼发昏时,其“大陆打通作战”的野心已彻底破产。芷江机场安然无恙,中美空军仍能如鹰隼般从这片土地起飞,给予日军致命打击。

然而,胜利的代价浸透邵阳的每一寸土地。在高仓村废墟中,萧和润一家在枣树下相拥而泣;在平青村,谢先礼父子逃脱后听闻日军被歼灭的欢呼;在江口镇,肖祥生目睹担架抬下血肉模糊的士兵。这些画面如同战争胶片上永不褪色的帧格。

尤其令人动容的是普通百姓迸发出的惊人勇气。当10岁的肖祥生穿梭于弹雨运送物资,当18岁的龙世和头顶流血仍坚持送饭,当20岁的朱府生们肩挑弹药夜穿险径,他们用血肉之躯筑起了另一道雪峰山。这些平民英雄的身影,在官方战史中或许只是模糊背景,却是历史最真实的底色。

记忆的传承

八十载春秋流转,记忆的守护成为另一场无声战役。在江口遗址,肖祥生手持金属探测器在山林间“寻宝”的身影,成为连接两个世纪的剪影。他每一次弯腰探测,都是对历史的虔诚打捞;每一枚出土的弹壳,都是被唤醒的记忆密码。

“有人想出高价购买,我说不卖。”当肖祥生将毕生收集的战场文物捐出时,完成的是比少年时代更重要的“运输任务”——将民族记忆安全送达未来。这些锈迹斑斑的战争遗物,在博物馆展柜中继续诉说着1945年的故事,警示后人和平的代价。

在民间,记忆以更朴素的方式传承。周光元胸前的纪念章成为孙辈触摸历史的媒介;谢先礼反复摩挲的弹壳是连接1945年那个机智少年的信物;萧和润泛黄书页上的泪痕,则是最鲜活的历史注解。当亲历者逐渐凋零,这些物件成为记忆的接力棒。

永恒的雪峰山

今日雪峰山,硝烟散尽,生机盎然。龙潭山草木葱茏,难觅当年痕迹;高仓村枣树亭亭如盖,掩去捆缚的创痛;江口镇悬崖依然险峻,但游人所见已是云海奇观。自然以强大的修复力抚平战争创伤,而人类记忆的责任是保留那些不应被抹去的刻痕。

当人们穿行于雪峰山区的稻田与果园,那些深藏的故事如同地下伏流,在某个不经意的瞬间涌出——也许是一枚偶然翻出的弹壳,也许是老人突然讲述的往事,也许是遗址前一块沉默的纪念碑。这些记忆的泉眼提醒我们:眼前的和平田园,曾是血火焦土。

站在抗战胜利80周年的历史节点回望,雪峰山不仅是地理坐标,更是精神地标。它见证了一个民族从血火中站起的雄姿,也提醒人们:真正的胜利不仅是战胜敌人,更是在和平年代依然保持对历史的敬畏,在岁月静好中不忘那些惊心动魄的故事。唯其如此,雪峰山的烽火岁月才能永远燃烧在后人心中,照亮前行的路途。

编辑:缪小兵 校对:刘天涯 审核:陈路 值班:胡冰心