编者按:在镇江迈向国际化的进程中,越来越多的国际友人成为这座城市发展的见证者与参与者。他们或投资兴业,或研学传道,或以文化为媒,搭建起镇江与世界沟通的桥梁。为生动展现这批“新镇江人”的独特视角与鲜活故事,聆听来自世界各地的“镇江好声音”,镇江日报、今日镇江即日起推出“我在镇江挺好的”新闻专栏。我们期待,通过这些跨越山海、情系江城的叙事,能进一步增进理解、凝聚共识,共同描绘出一幅文明互鉴、民心相通的动人画卷。

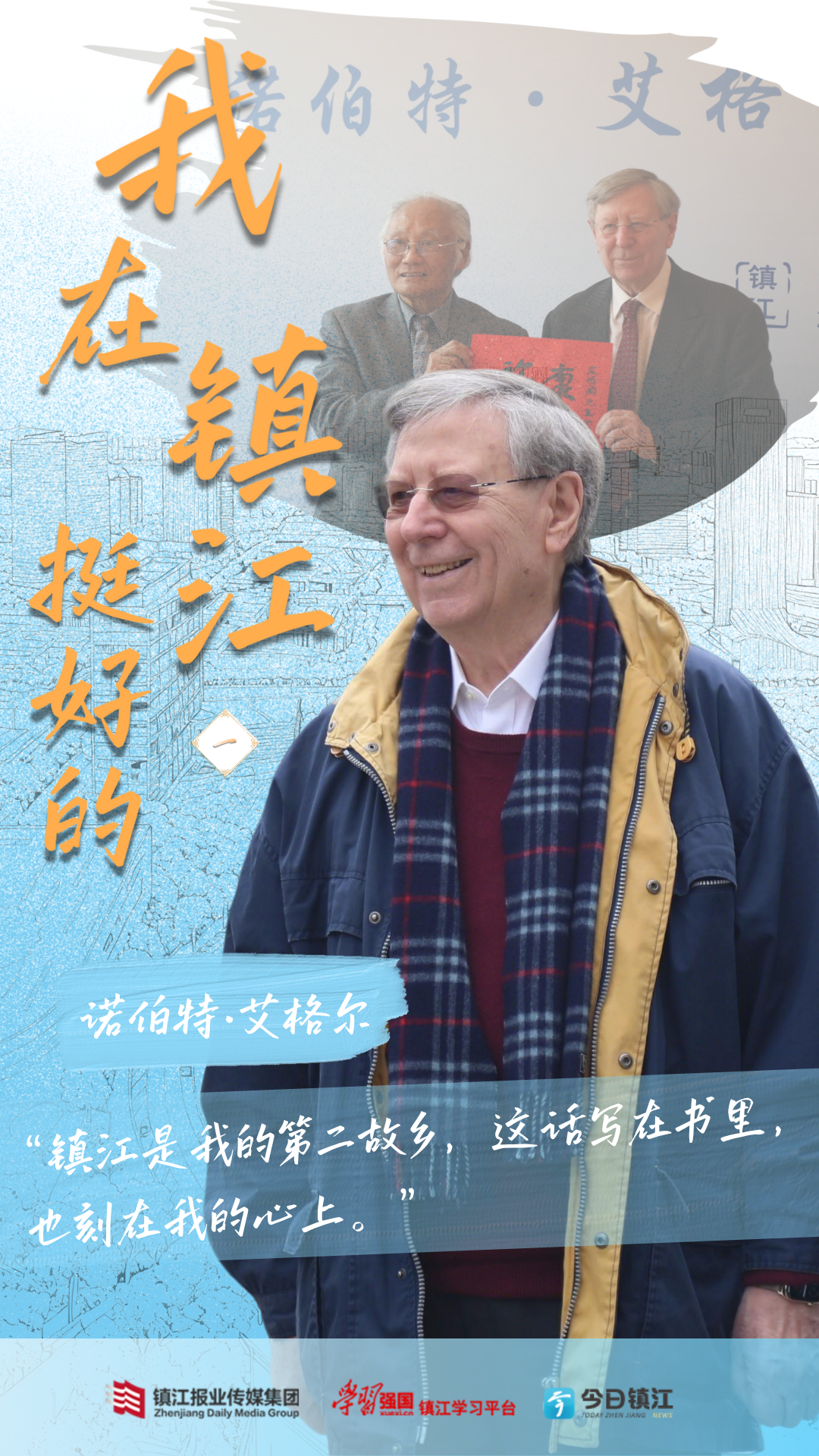

今日镇江讯(记者 吴韵晗)在镇江一家热气氤氲的锅盖面店里,86岁的诺伯特・艾格尔与老友们分享着来自德国的消息:“曼海姆多景园的茶馆马上就满24年了。”今年10月,是艾格尔连续31年访镇,这一次来访,艾格尔与镇江深入磋商“曼海姆中国周”活动细节,为2026年多景园建园25周年庆典做准备。

从西津渡的青石板到北固山的甘露寺,再到南山的竹林深处,这位德国老人的足迹已遍布镇江。他深情地说:“镇江是我的第二故乡。这话不仅写进了书里,也刻在我的心上。”

莱茵河畔的江南园林

艾格尔与镇江的缘分,始于一场跨越重洋的“园林之约”。上世纪90年代,热爱中国文化的艾格尔与夫人萌生了要将江南园林搬到欧洲的念头:“江苏园林不仅供游客休闲,还回答了如何连接天地、自然,如何实现人与自然的和谐相处。”

1999年,时任德国曼海姆市第一副市长的艾格尔与镇江签署了关于建设中国园林的合同,占地约6000平方米的“多景园”在曼海姆路易森公园破土动工——“多景园”的名字,就来源于镇江北固山甘露寺内建于宋代的多景楼。为了让这座“中国园”更显得原汁原味,整个工程的建筑材料、设计理念,池塘里的太湖石,甚至花园中的植物全都来自中国,展现出中国园林丰富的文化内涵。园中一处工整漂亮的“落霞亭”匾额,正是由艾格尔亲笔写下,成为他与镇江深厚情谊的见证。

“多景园”于2001年开园,艾格尔介绍,它落成后的十年里就接待了400万来自世界各地的游客。2023年“德国联邦园艺博览会”上,法国、加拿大、波兰等9个国家的园林园艺中,多景园以70万票脱颖而出,在评比中排名第二。“多景园是镇江和曼海姆市友好往来的见证,可以毫不夸张地说,也是中德两国友谊的见证。” 艾格尔在《扬子江畔的明珠——一个外国人眼中的镇江》一书中,记下了这份感动。

笔尖下的城市年轮

2024年3月,《扬子江畔的明珠》中文版首发,“它主要基于我过去30年与镇江的交流,讲述镇江市的发展和提升。”艾格尔在首发式上介绍:“写这本书是为了搭建西方与镇江的桥梁,帮助更多西方人了解真正的东方世界。” 2017年11月,他开始动笔写下他记忆中珍藏的镇江故事,介绍镇江蓬勃发展的经济社会建设情况,推介低碳先行的城市发展理念,展示源远流长的历史文化古韵。如今,这本书已有中德英三种版本,在欧洲和中国广泛传播。

“镇江这座历史文化名城位于美丽富饶的长江三角洲”“那里的人们都极其礼貌,整个社区非常和谐”……在艾格尔的笔下,镇江的城市风貌如同画卷展开,镇江的经济社会发展情况亦历历在目。“在德国,人们会说‘中国速度’,在过去的四十年间,我对此深有感受。”在艾格尔看来,中国6年的发展速度,相当于在德国的40年,甚至是60年,因此自己更加要纪录下这里的新变化。

《扬子江畔的明珠》出版后,艾格尔萌生了再为自己“第二故乡”写一本书的想法。为此,他几度来镇,又走访了镇江诸多企业、高校和研究会,并拜访了镇江的非遗传承人。在江苏大学,他为江大学子介绍中德关系即镇江和曼海姆市的深厚友谊,并深入了解镇江的教育事业发展;在市中西医结合医院,他看望老友许祥生并体验中医技术;在镇江新区的企业里,他深入了解镇江产业链建设……这些点点滴滴,都将化成文字,再度成为艾格尔笔下的城市年轮。

跨越国界的动人情谊

“不断提高跨越文化能力是友城关系成功的关键。”“在阅读这本书时,我希望读者能够不持偏见地走近这座正在崛起且有着伟大历史的新兴现代化城市镇江——一颗扬子江畔的明珠。”《扬子江畔的明珠》一书的首卷扉页和后记中,写着艾格尔的这两句思考,而他本人正是这两句话最真诚的践行者。

30余年来,这位“江苏省人民友好使者”与镇江的深厚情谊,已转化为两座城市的合作基因。

艾格尔告诉记者,他曾带领五六个大团队来到中国,有些团队人数甚至超过100人,让更多友人深入体验中国文化;他还与中国男足前主教练施拉普纳等共同发起了多届“中德青少年足球交流赛”,促成镇江U16青少年足球队多次赴德参加比赛;德国在镇江设立了双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司、比泽尔旋转压缩机(江苏)有限公司等27家企业,我市孚能科技等20家企业也已在德进行投资;两市定期开展教育互访、文化展演,镇江多次参访欧洲博览会……自镇江与曼海姆于2004年结为友城以来,两地在艾格尔的促成下,已经在经济、科技、文化、教育等领域开展了诸多卓有成效的友好交流与合作。

这份跨越重洋的联结,不仅是一场动人的“老友记”,更成为中德地方政府携手发展、人民友好往来的坚实纽带,如同扬子江与莱茵河的水波,在经贸互通、文化互鉴中,持续滋养着两国世代友好的土壤。

编辑:干光磊 校对:缪小兵 审核:徐毅 值班:许益明