烽火岁月中,人民从未缺席。

湘南大地两段尘封的抗战记忆,透过一纸请战书的指印与誓言、一座桥的伤痕与重生,勾勒出普通民众以血肉之躯筑就长城的壮阔群像。

在湖南省嘉禾县档案馆,1939年11位女子的请战书字字铿锵。李春明、赵凤娇等年轻女性,或已订婚或刚成家,却以朱红指印明志:“金戈铁马,愿增巾帼之光”。

她们连夜赶制军鞋、挑担夜行送物资,甚至改名隐蔽身份,一心报国。这份湘南罕见的完整文书链,不仅是女性报国的见证,更折射出革命思想浸润下,全民抗战的星火如何燎原。

而宜章栗源堡的明星桥,曾是木板架设的交通要道。1945年春,抗日自卫队员与村民拆桥板、藏渡船,用松树炮与血肉之躯4次击退日军进犯。桥墩上的刻痕,记录着军民联防的智慧与牺牲,更让“不畏强敌”的精神随钢筋混凝土新桥一同屹立,见证着乡村振兴的今日图景。

从煤油灯下的布鞋针脚到木桥上的生死相搏,两个故事共同诉说着:抗战胜利从来不是孤军奋战的传奇,而是无数普通人在民族危亡之际,以“舍小家为国家”的抉择,熔铸成的精神丰碑。如今,红指印化作家风传,英雄桥连通振兴路,这份深植于血脉的家国情怀,仍在激励着我们走向更坚实的未来。

青春的抉择——11位嘉禾女子请缨抗战

□ 郴州日报·今日郴州客户端全媒体记者 唐思思 张璐璐 罗泽辉

湖南嘉禾,一份泛黄的请战书在历史尘埃中静静躺着,落款时间为“民国二十七年七月二十九日”。

那是1939年7月29日,李春明、张嬿娟、赵凤娇等11位女子的朱红指印,如血梅般绽放在“愿投军从戎”的誓言上。

86年后,2025年7月,当嘉禾县档案馆工作人员轻轻展开这份请战书,纸页间仍能听见11名嘉禾女子穿越时空的铿锵之声:“金戈铁马,愿增巾帼之光;白水黑山,渴饮倭奴之血。”

1938年10月,广州、武汉沦陷后,抗日战争进入相持阶段。

在全民抗战浪潮席卷全国之际,嘉禾县11位年龄在18岁至21岁的女性,有的已订婚,有的刚结婚,却毅然舍弃小家。

她们在请战书中痛陈:“安处后方,未能尽国民一分子之责,实愧对数百万健儿浴血壕堑”,字字句句彰显着“岂为金粉翠翘所误”的觉醒意识。

这份请战书的诞生,离不开多重历史因素的催化。

嘉禾县委党史研究室王亚雄指出,嘉禾县1924年就成立了郴州市最早的特别党支部,革命思想深入人心;1927年成立的妇女联合会长期组织妇女争取权益,为女性思想解放奠定基础。加之当时的湖南女子教育在全国领先发展,这些都为女性觉醒提供了土壤。

在传统观念根深蒂固的年代,11位女子说服家人的过程尤为艰难。

“我的母亲那时候19岁,她不仅组织姐妹们熬夜赶制布鞋、衣服支援前线,还亲自挑担夜行送物资,为防牵连家人特意改名隐蔽身份。”赵凤姣(后改名赵素娟)的儿子罗幼生回忆母亲同他讲过的故事。

穿越时空,仿佛看到煤油灯映照着赵凤姣年轻的面庞。年轻的姑娘们围坐在一起,纳鞋底的麻线在布满老茧的指间穿梭,针脚里藏着誓扫倭寇”的决心。

嘉禾县委党校教授曾武分析,这些女性大多家境殷实,却甘愿“舍弃小家投身抗战”,她们在请战书中将个人命运与民族存亡紧密相连,提出“共赴国难,贡献力量以实现国家复兴、民族独立”,展现出超越时代的家国情怀。这份完整保存从申请到批复都得以完整保存的原始文书链,在湘南地区实属罕见。

1949年嘉禾和平解放后,县政府档案室完整接管民国档案,使这份珍贵文献得以留存。档案中不仅有11名女子的基本情况,更记录着她们“待命之至”的焦灼与决心。“如今,这份请战书已成为研究基层抗战动员机制的重要实证。档案所承载的‘不逊男儿的血性与担当’,在新时代依然焕发着生命力。”嘉禾档案馆李华介绍。

而这种精神在赵家已成家风。罗幼生的叔叔牺牲在解放战争的战场上,大哥与侄辈相继从军。

正如罗幼生所说:“母亲教育我们要报效祖国,尊重前辈打出来的江山,这种精神值得代代相传。"”

硝烟散尽,精神永存。

11位嘉禾女子用青春书写的报国壮歌,不仅是湖湘文化“吃得苦、霸得蛮”精神的生动注脚,更成为中华民族抗战史诗中值得铭记的巾帼篇章。

□ 郴州日报·今日郴州客户端全媒体记者 陈莉 唐思思 罗泽辉

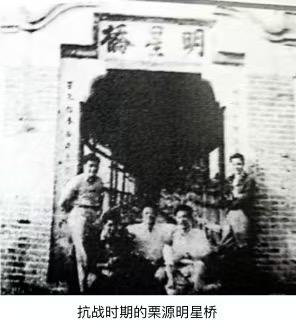

在湖南省郴州市宜章县栗源堡的长乐水与辽水交汇处,一座钢筋混凝土新桥横跨两岸,桥栏上的功德碑在阳光下熠熠生辉,这就是明星桥。

这座看似普通的乡村桥梁,承载着一段烽火岁月的壮烈记忆,更见证着一个红色乡镇的振兴传奇。

70余年间,从木板桥到水泥桥的四次蜕变,桥墩上的每一道刻痕都记录着宜章人民“不畏强敌、迎难而上”的精神传承,也丈量着这片土地从战火硝烟走向繁荣振兴的坚实步伐。

烽火记忆:木桥上的生死保卫战

1945年正月初五的清晨,栗源堡的年味还未散尽,一阵急促的铜锣声突然划破长乐水两岸的宁静。

“鬼子来了!”随着乡长陈达德的呼喊,沿岸村民扶老携幼向西岸转移,抗日自卫队员们则扛着土制武器冲向明星桥——这座当时仅由木板架设的交通要道。此刻,200多名装备精良的日军正从广东坪石方向气势汹汹如饿狼般地扑来,妄图打通连坪公路侵入宜章腹地。

“拆掉桥板!藏起渡船!”中共宜乐工委书记罗良名的命令斩钉截铁。在村民的协助下,自卫队员们迅速拆除了明星桥的木板,将所有渡船隐蔽在芦苇荡中。西岸的松林高坡上,十几门“松树炮”已架设完毕,这种用掏空的松木制成的土炮,填充着尖锐的废铜烂铁,是当地军民的“秘密武器”。当日军抵达东岸开阔的稻田时,等待他们的是空无一人的村庄和断桥阻隔的河流。

日军分队长挥舞军刀下令架炮轰击,炮弹落在西岸战壕前的空地上,激起阵阵尘土却未造成实质杀伤。罗良名抓住时机大喊:“放!”刹那间,松树炮齐鸣,铁片如雨点般飞向敌群。起初日军不以为意,直到几名士兵被铁片击中,伤口流出墨黑血液,在地上痛苦翻滚才惊慌失措。这种土炮填充的生锈金属碎片含有剧毒,进入人体后迅速引发感染,日军还没弄清状况就已死伤二20余人,只得狼狈退回坪石据点。

这仅是明星桥保卫战的开始。

在接下来的4个月里,日军先后于3月27日、4月12日两次增兵进犯,都被自卫队依托有利地形和松树炮击退。最惨烈的战斗发生在5月10日,3000名日军绕道偷袭辽水河迳口文星桥,在铁炉泉和郭家村遭遇顽强抵抗。

当时自卫队员王兴古带领村民退守炮楼,用鸟铳、梭标与日军展开巷战。日军久攻不下,竟纵火焚烧炮楼,危急时刻,湘南抗日自卫队栗源大队和千余名联防队员赶到,军民合力将敌击退。这次保卫战虽歼敌30余人,却有45名村民和自卫队员牺牲,12间房屋被烧毁,成为宜章抗战史上永远的伤痛。

“那场仗,打出了‘宜章人民不好惹’的威风!”82岁的中共宜章县党史办首任主任吴绪斌曾如此感慨。

在1945年的整个春季,栗源堡地区军民凭借简陋武器,先后取得明星桥四战四捷、铁炉泉郭家保卫战胜利,歼敌数十人,彻底粉碎了日军侵占宜章腹地的阴谋。

精神传承:血脉里的红色基因

清晨的阳光透过薄雾洒在明星桥上,栗源社区居民64岁的周次宁像往常一样坐在家门口和邻居闲聊。

“时代发展了,桥加固了,出行更方便了。没有前辈的流血牺牲,就没有我们今天的幸福日子,更要世代传承明星桥保卫战的红色精神。”家住桥头第一户的周次宁,家中墙上珍藏着2017年8月1日与桥的合影。

周次宁回忆,每逢重大节日举办活动,村里的老百姓都喜欢到桥上拍照留念。

对村民而言,桥的模样在变,传承红色精神的初心不变。

这座桥早已融入村民的生活。桥上,行人赶集、孩童上学、青年远行,它默默送迎村民,见证着日常的烟火气。同时,它更融入了当地村民的血脉。

宜章五中学生陈立薇刚参加完讲述同村长征先锋陈光事迹的演讲比赛,乘车经过明星桥回家。她说:“明星桥是抗战烽火的见证,是红色基因的烙印!每次路过,都能感受到先辈的力量。”展望未来,这座桥连接着过去与明天,激励我们传承精神,接力奋斗,在新时代架起更坚固的强国之桥!

如今,明星桥早已超越交通设施的物理属性,无言见证着栗源镇在红色基因滋养下的振兴传奇。

时代新篇:英雄桥看振兴图景

70余年间,明星桥历经4次蜕变:从抗战时期的木桥,到新中国成立后的砂石桥,再到改革开放后的沥青路,直至如今村民捐建的钢筋混凝土新桥,每一次变迁都折射着时代的进步轨迹。

站在桥上,栗源的生机尽收眼底:向东,甘棠湾—石波潭连接线车流不息,将万亩脐橙产业园的鲜果运往全国,缩短了外销距离,串联起产业带;向西,配合郴州旅发大会整治的107国道焕然一新,新驿站“打卡点”、修缮的古村居、沿路花卉装点出崭新面貌。

“从昔日的抗战热土到今日的振兴标杆,栗源镇用产业兴旺、生态宜居、文化繁荣的新貌,续写着‘不畏强敌、迎难而上’的篇章。” 栗源镇党委副书记、镇长钟溪润信心坚定。

2024年,栗源镇GDP达13.69亿元,农民人均收入21053元,规模以上工业产值28347万元,烤烟种植超1550亩,脐橙种植超9600亩,一幅产业兴旺、人民安居的画卷正在铺开。

从硝烟中挺立的英雄桥,到乡村振兴的幸福桥,明星桥的故事里多了脐橙的清香、国道的繁忙与青年的誓言。这座桥,链接不能忘却的过去,也支撑着栗源镇以红色铸魂、绿色发展,坚定地走向更美好的明天。

编辑:胡安琪 校对:肖方元 审核:徐毅 值班:滕建锋