江桥为脉:茅以升与镇江的缘

作者:杨济远

长江从西而来奔流东去,却为这京口的烟雨折腰。水势略收,山影微启,镇江城依江而立,既有古渡钟声,又有汽笛长鸣。若从高处俯瞰,最能勾勒出这座城市轮廓的,不只是金山、北固一线山水,更是那些跨江越河的桥与桥背后的人。茅以升,其名早已写入中国桥梁史,在镇江人的心里,却首先是一位来自本城的“读书人”,一位用科学之桥把故乡悄然托举起来的长者。

童年的茅以升,多半是在江边长大的。江水涨落,潮痕在石阶上留下清晰的年轮。木船、铁轮船从眼前缓缓移过,水纹在船尾绞成一片细碎的光。他也许说不清“工程”与“结构”这些名词,却能敏锐感到:阻隔和通达,并不只是地理问题,更关乎命运走向。镇江这座夹在江河要道之上的城市,给了他最初的世界感,也在无形中播下了一颗科学的种子。

后来,他远赴海外,在异国课堂上推演钢梁弯矩、桥墩受力。讲台下的笔记一页一页写满,笔尖划过的,却不全是抽象的参数,而常常对应着记忆中的江岸、渡口与城郭。他明白,桥梁之学终将要落在中国自己的河流之上,也要落在像镇江这样既古老又迫切需要现代化的地方。正因如此,他对科学的理解,天然带有一种地方色彩:既要仰望世界,也要回身照看家乡。

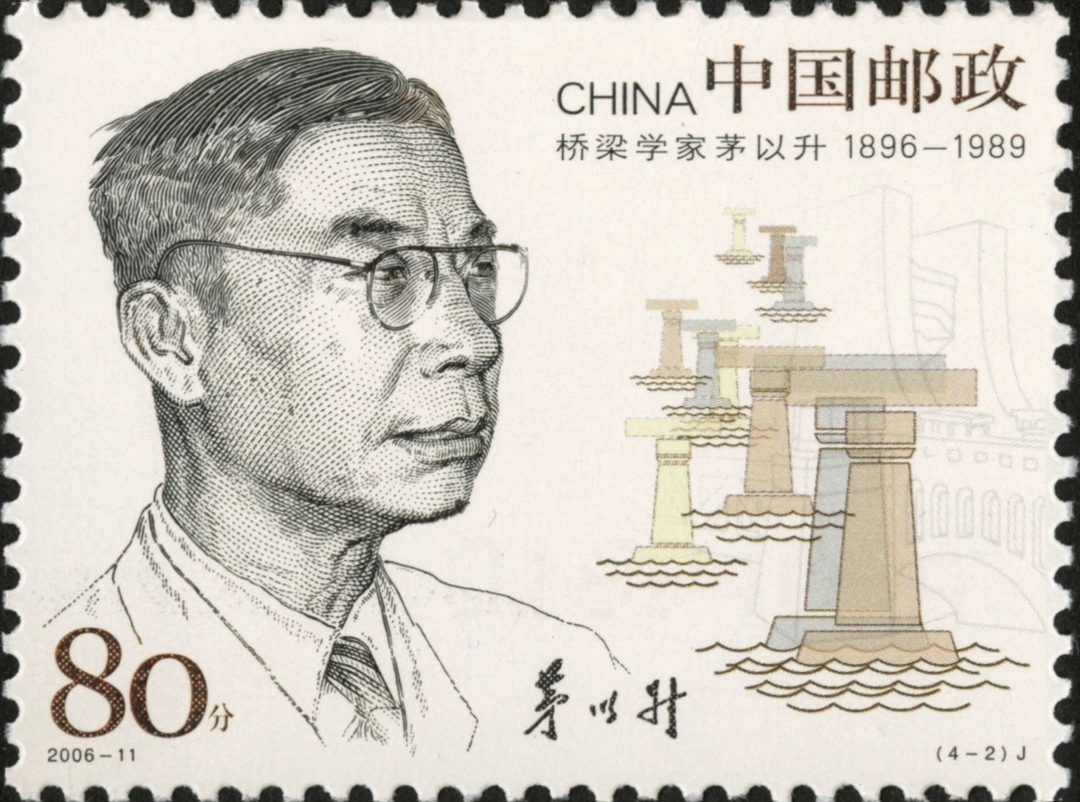

回国后,他主持钱塘江大桥等国家工程,成为“桥梁界”的标志性人物。他的籍贯也因此一次次被提起:“镇江人茅以升。”这短短五个字,使镇江这座江边城在全国的精神地图上有了清晰坐标。一个城市的文化自豪,往往要借具体的人去凝聚。茅以升身上,那种沉静、严谨而又坚韧的气质,与镇江城的性格颇为契合:不张扬,却有力量;不喧闹,却能持久。

站在今昔交汇之处回望,他的影响并不仅停留在“出了一位大师”的自豪上,而是逐渐渗入城市的科学气质与治理方式。镇江身处长江经济带,定位为区域交通与产业节点,谋划港口、通道、园区,无一不与“桥”的观念暗相呼应。桥不仅是结构物,更象征一种以通为要的现代意识。茅以升强调以实测为据、以计算为本的工程方法,为中国桥梁建设树立了范式,也为后来包括镇江在内的许多城市建设,提供了一种可资借鉴的理性姿态:决策之前先把地摸清,规划之中用数据说话,既尊重自然,又服务民生。

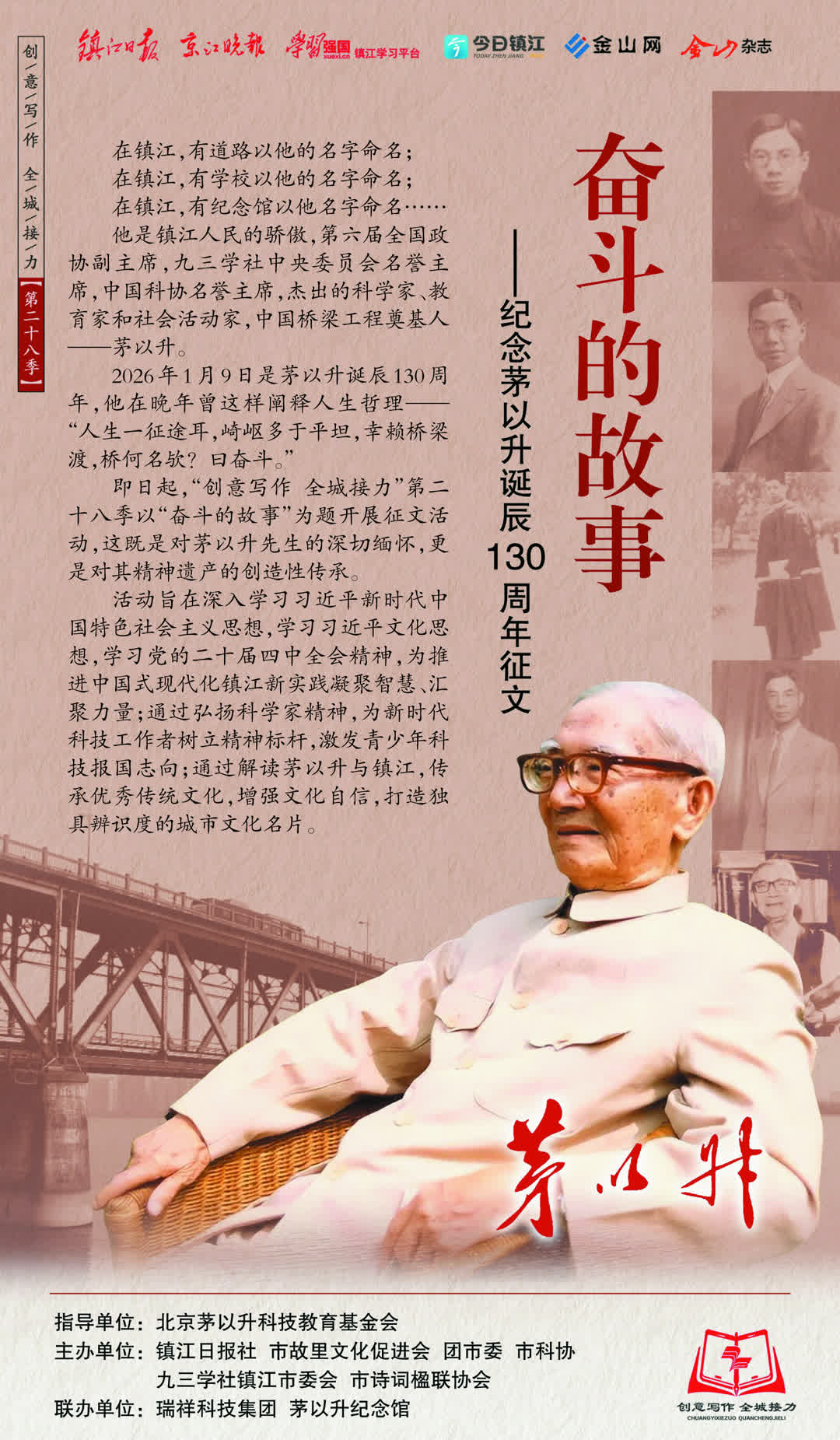

放眼看去,镇江的中小学、博物馆、科技馆里,茅以升的故事被反复讲述。孩子们在展柜前看旧照片,在模型前做“小桥实验”,在作文里写下“我要做科学家”的朴素愿望。茅以升的形象,在这里不再只是宏大叙事中的学人,而是一位从镇江走出的前辈学者,他的求学、治学与报国,成为一套可被模仿的成长范本。对一座城市而言,最深远的赋能,往往不在于一时的项目和投资,而在于为青年一代指明一条清晰的内在路径:可以由此起步,由此抵达。

城市文化的建构,也在这种不断讲述与反复书写中发生微妙变化。传统印象中的镇江,多与山寺钟声、古渡行人相连,如今则多了一层“科学城”的意味。街道上出现以茅以升命名的道路、学校与讲堂,公交报站声里轻轻吐出那几个字,既是现实指引,也是价值提醒。市民在谈起家乡时,除了“醋、锅盖面、三山一江”,还会自然加上一句:“我们镇江,走出过茅以升。”这看似简单的一句话,在心理层面却悄然提升了地方认同:原来这座城市不只擅长保存旧事物,也有能力孕育现代知识与科学人才。

城市形态的更新,则为这种精神提供了新的载体。高架桥、互通枢纽、跨江通道在地图上编织出清晰脉络,夜晚灯带沿着桥身缓缓延展,仿佛一条条发光的经线,将散落的片区缝合成一个整体。对普通行人而言,这只意味着出行更便捷、视野更开阔;对熟悉茅以升事迹的人来说,却难免生出一层象征意味:桥不仅跨越水面,也跨越时间,使一位镇江人的科学理想,在新时代以新的形式继续延伸。

纪念茅以升,不只是挂一块牌子、办一次展览,而是在各类公共叙事中,把他作为地方精神的一部分呈现:勤勉、谨严、清简、不事张扬,却在关键处敢于担当。这种叙事实践,反过来强化了市民的文化自觉:身处这样一座城,日常的工作与生活,也可以带有一点科学的光泽。

遥岑远目,长空万里,茅以升与镇江之间的“情缘”,既是个人与故乡的情感纽带,也是科学精神与地方发展之间一场持久的对话。江水依旧东流,桥梁一年年加固、延长,城市在山水之间生长新的天际线。而那位镇江人的身影,似乎正悄悄站在一处看不见的桥墩上,托住这座城向更远处伸展。只要镇江仍愿以科学为骨、以教育为根、以文化认同为魂,那条由茅以升开启的“科学脉络”,便不会断续,而会在新的时代语境中,通向更辽阔的未来。

朝霞灿烂,步至扬子江畔,遂欣然命笔,得《水调歌头》一阕:

大江连天色,城抱一江流。少小临堤怀想,心远逐扁舟。欲问山河何系,试向图纸求解,毫发不容浮。尺尺量波急,句句写乡忧。

桥初起,云影定,水声收。铁骨横空,灯火入夜如钩。曾记烽烟吹暗,人立江边护卷,不语自风遒。旧梦归何处,星落镇江楼。

(配图由本文作者提供)

文字整理:笪伟

海报设计:谢志斌

编辑:干光磊 校对:朱超 审核:邱丽娟 值班:滕建锋