□ 华翔

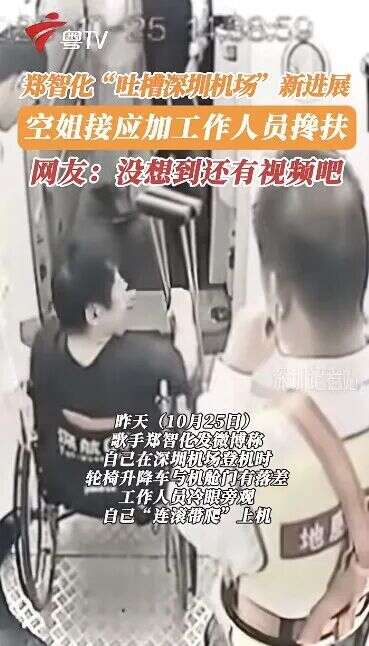

近日,台湾残疾歌手郑智化在深圳机场遭遇不便一事,舆论争议一波三折。其中一个极重要的原因就是他在网络吐槽时用了“连滚带爬”这一情绪化表达。当舆论场为此事争执不休,各种声音交织碰撞之时,央视网的评论《公共议题讨论,要允许“不完美表达”》把讨论重新带回理性以及应该有的焦点,譬如“健康的公共讨论应当对事不对人”,“个案的意义在于揭示系统性的不足,并推动社会进行反思”等。

图源:粤TV截图

央视网的发声显然起到了舆论场定盘星的作用,且不论。更为触动笔者的却是那个词——“不完美表达”。曾几何时,我们的网络空间抑或舆论场,逐渐失去了“不完美表达”。不是吗?一个最典型的例子就在微博。早期的微博,公众人物可以展现真实而非完美的一面,用户也能相对自由地表达观点。譬如那英,她可以说“最烦装的人”,可以直言不讳地评价他人,这种“真性情”甚至成为她的个人标签。然而,随着网络生态的演变,这种表达空间不断收缩,同样的表达却可能遭遇前所未有的审视与批评,然后,从放大到围攻,甚至,网络言论“考古”。譬如这一次,迫于压力,郑智化最终要发微博道歉。于是,我们要求自己,特别是公众人物和官方发声,每一句话都四平八稳、每一个观点都面面俱到。甚至,为了规避风险,越来越多的人选择了沉默。于是,我们看到,今天网络上的公共讨论,已然越来越多地出现高度程式化的表述和精心编排的表演,失去了其应有的活力与真实。于是,我们正面临着公共讨论空间的持续窄化。

为什么要允许甚至应该珍惜“不完美表达”,当然是因为“不完美表达”,包括那些粗糙的棱角、未经打磨的情绪、逻辑尚存缺陷的言辞,恰恰构成了公共讨论最真实、最富生命力的底色。英国哲学家约翰·斯图亚特·密尔在《论自由》中精辟指出,真理往往在多元观点的碰撞中得以彰显。那些初看起来粗糙、偏激甚至错误的表达,可能包含着被主流视野忽略的重要视角。在郑智化事件中,残疾人士的即时情绪反应,虽然可能缺乏系统性的问题分析,却真实地揭示了无障碍设施在实际使用中的痛点;而管理部门最初的回应虽不完美,却也反映了公共服务改进的渐进性特征。这些不同层面的“不完美”,共同构成了问题的全貌,为最终解决方案的成型提供了不可或缺的原材料。从更深层的认知逻辑来看,我们的大脑并非先形成完美观点再行表达,而常常是通过表达本身来厘清和深化思考。德国哲学家哈贝马斯的交往行为理论强调,真正的理性沟通不在于参与者初始观点的正确与否,而在于他们是否愿意在对话中反思和调整自己的立场。譬如在郑智化事件的讨论中,许多参与者最初的看法可能片面甚至偏激,但随着讨论的深入,他们的观点逐渐变得更为全面和理性。这种认知的演进,正是通过不完美的初始表达才得以启动。

另一方面,从社会治理的角度看,“不完美表达”往往是最为灵敏的社会晴雨表。民众的牢骚、批评甚至尖刻的嘲讽,虽然形式上不完美,却常常直指公共服务中的真实痛点,是真实的一手体验和迫切的社会需求。郑智化在深圳机场的遭遇,通过其个人化的不完美表达,实际上揭示了城市化进程中无障碍设施建设的普遍性问题。

在郑智化事件的讨论渐渐平息之后,我们应当珍视这次公共讨论所揭示的更深层启示:一个健康的社会需要学会与不完美共存,不仅包容不完美的公共服务,也包容不完美的公共表达。前者推动我们不断改进物质环境,后者保障我们持续优化决策过程。正如央视网评论所揭示的,真正的公共理性不是通过压制不完美表达而实现的,而是通过对这些表达的宽容、倾听与反思而逐步达成的。

当然,倡导包容“不完美表达”并非为恶意言论或虚假信息开脱。所以,我们也必须对“不完美表达”有一个清晰的概念,它指的是那些在形式上有瑕疵,但本质上真诚且具有建设性的言论——它可能细节不精确,但一定有基本事实锚点;它或许情绪先于逻辑,但初衷是建设性的;它的观点片面或有局限,但其思维框架是开放的,是可被修正的;它必然是“对事不对人”。

“不完美表达”是人类沟通中必然且珍贵的组成部分。它代表着一种真诚的、进行中的思考,一种敢于暴露软肋的勇气,以及一种希望对话而非终结对话的善意。如果你需要的不是已经完成的真理宣告,而是进行中的思想探索;你期待的不是整齐划一的观点陈列,而是多元互动的意见交流。那么,请包容更珍惜“不完美表达”。

编辑:朱超 校对:唐文卿 审核:陈路 值班:许益明